システム製作

2025/09/16 作成

2025/09/27 変更

Gaudi II 現在のレビジョン: Rev.2.3 (2025年5月)

プリアンプを PA-210 Simplicity から CC-218 Diversity に変更しました。

CC-218 はとのちが初めて製作した半導体プリアンプです。管球プリ PA-210 で問題となっていたマイクロフォニック・ノイズから解放され、一段と高解像度の音質となりました。

Gaudi II の過去レビジョンについては、こちらをご覧ください。

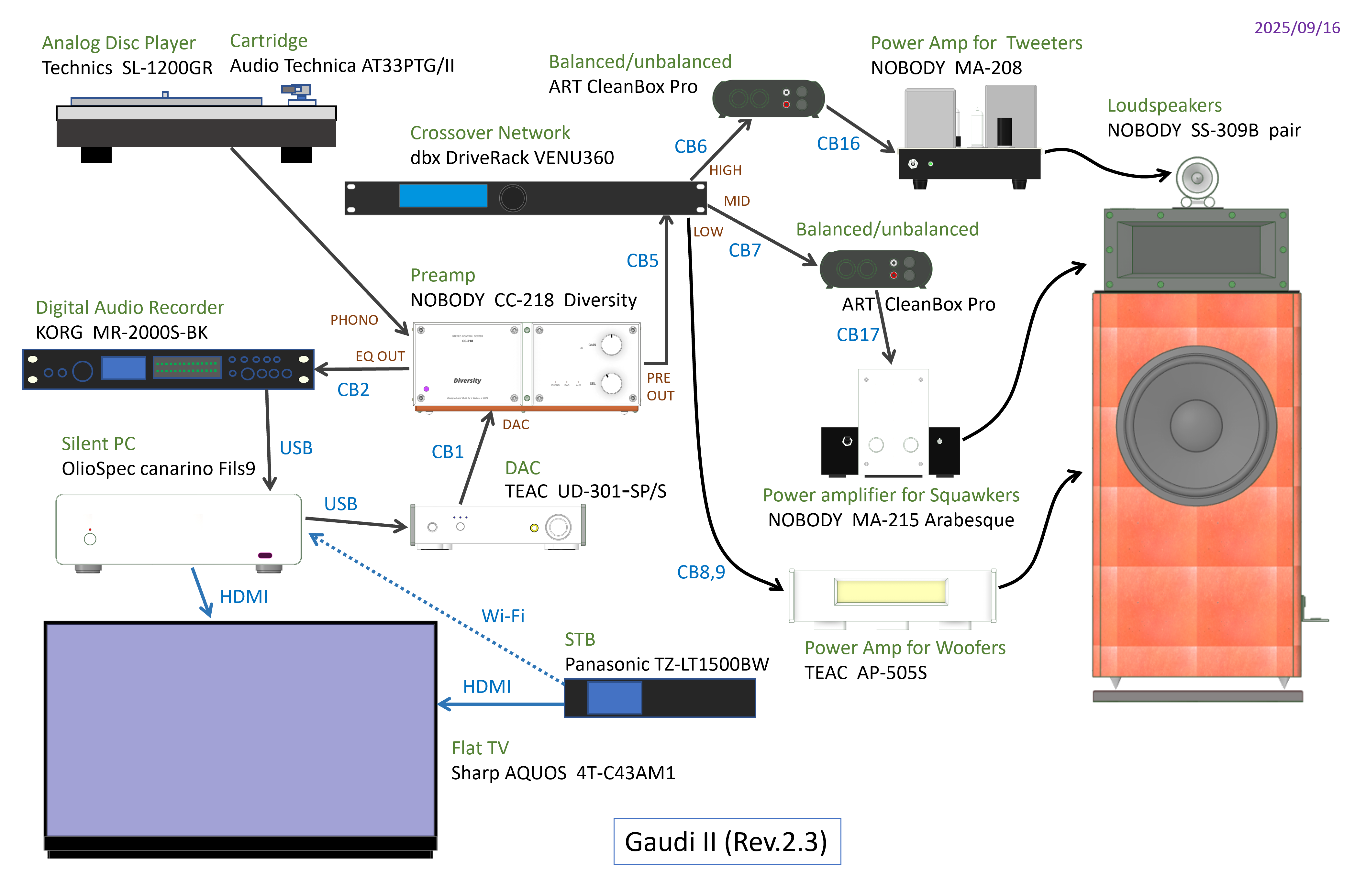

構成

前レビジョン(Rev.2.2)からの主な変更点は、プリアンプとウーファー・アンプを替えたことです。アンプの変更に伴って、コンポーネント配置も変更しました。

プリアンプ: PA-210 Simplicity ⇒ CC-218 Diversity

ウーファー・アンプ: フライングモール DAD-M100pro ⇒ TEAC AP-505

プリアンプを替えたことにより、音質が大きく向上しました。PA-210 で問題となっていたマイクロフォニック・ノイズが、想定以上に音質に悪影響を及ぼしていたことがよく分かりました。

聴感上の音質が明らかに変化したので、システムレベルの測定データも変化したことが予測されたため、システムレベル・チューニングのやり直しを決定しました。

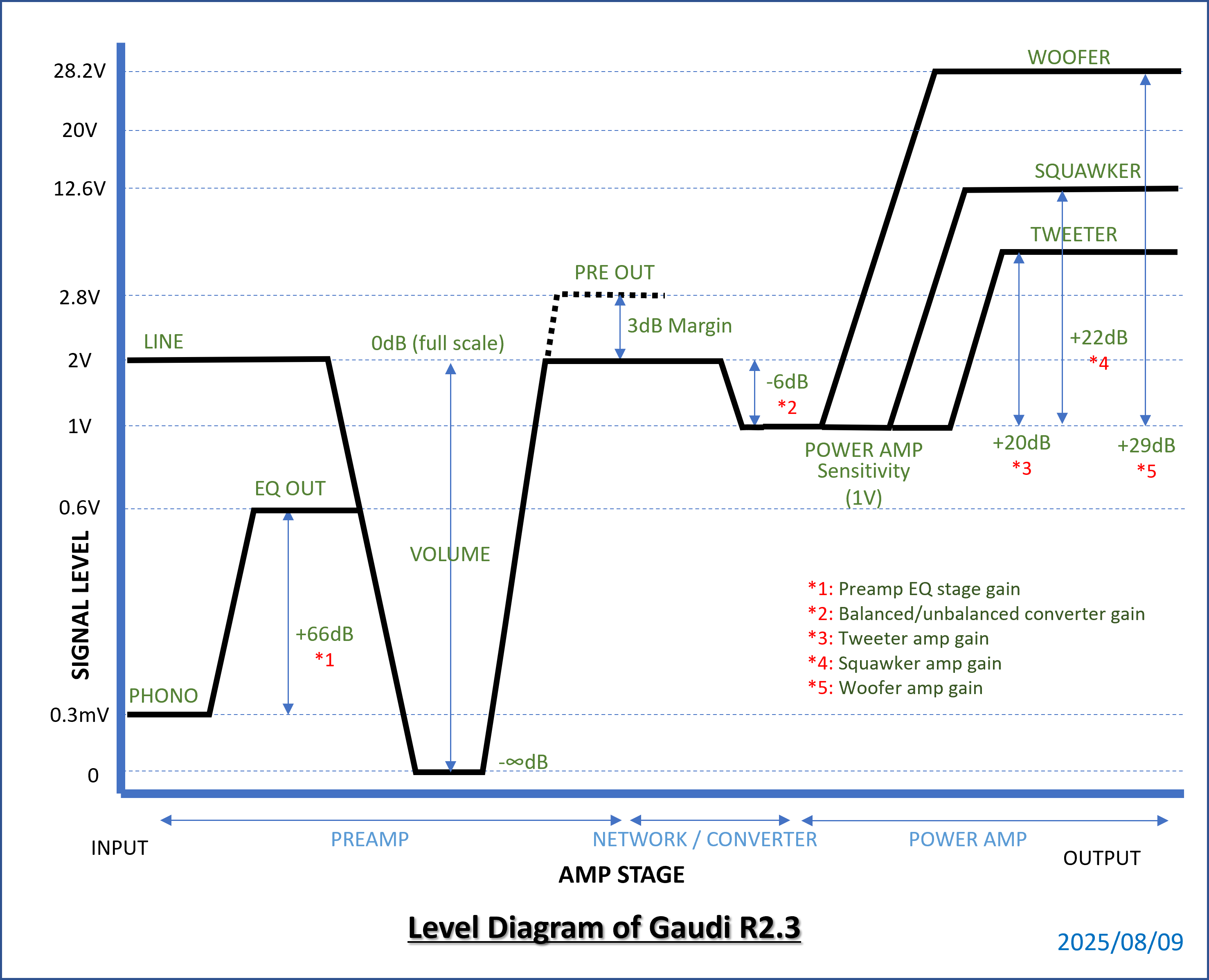

システム設計とはプリアンプとチャンデバのゲインが異なるため、新たにレベル・ダイアグラムを作成しました。

|

|

| システム構成図 | レベル・ダイアグラム |

各コンポーネントの紹介

-

テクニクス SL-1200GR

アナログ・ディスク・プレーヤー

ダイレクトドライブ・ターンテーブル

33/45/78rpm

スタティックバランス型トーンアーム -

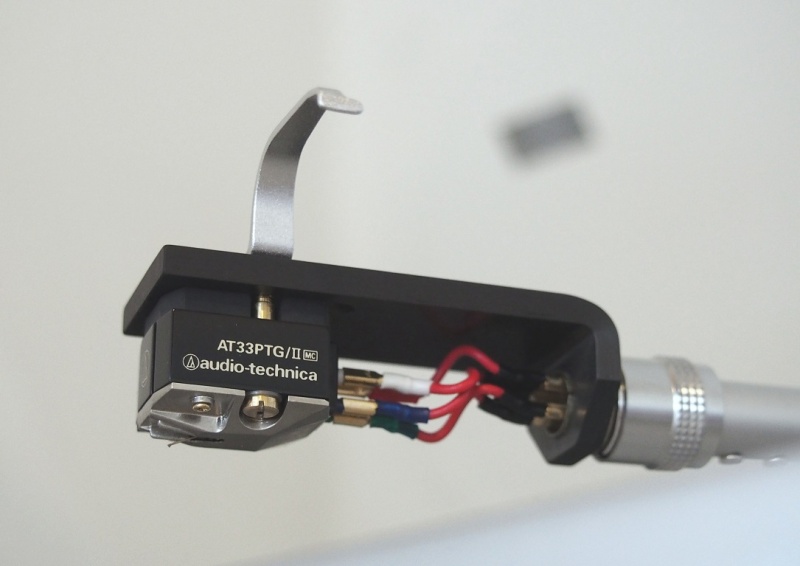

オーディオテクニカ AT33PTG/II

MC型カートリッジ

マイクロリニア針

出力:0.3mV

周波数特性:15~50,000Hz

グレース製カーボンファイバー・ヘッドシェル -

PCオーディオ

PC: オリオスペック canarino Fils9

DAC: ティアック UD-301-SP/S

ディスプレイ: Century LCD-10000UT

BDドライブ: パイオニア BDR-XU03J

Wi-Fi: Buffalo WI-U3-866DS

キーボード/マウス: Logicool MK240 -

CC-218 Divercity

ステレオ・コントロール・センター(プリアンプ)

CR型フォノEQ、ゲイン=66dB (MC専用)

セレクター: シャント方式(無接点)

ボリューム: 電子式(無接点)

入力: LINE2系統(DAC,AUX), PHONO

出力: PRE OUT, EQ OUT, REAR OUT

4チャンネル・ステレオ対応 -

dbx DriveRack VENU360

チャンネル・デバイダー(クロスオーバー・ネットワーク)

A/D, D/A: 96kHz/24bit

DSP: 32bit 浮動小数点

フィルター特性: BW6-48, LR6-48

付加機能: タイムディレイ、GEQ、 PEQ、リミッター -

ARTcessories CleanBox Pro

平衡・不平衡変換器

2ch 平衡⇒不平衡、不平衡⇒平衡

差動アンプによる変換 -

MA-208

ツィーター用パワーアンプ

6BQ5 UL接続プッシュ-プル

最大出力: 10W+10W

周波数特性: 10Hz~50kHz -

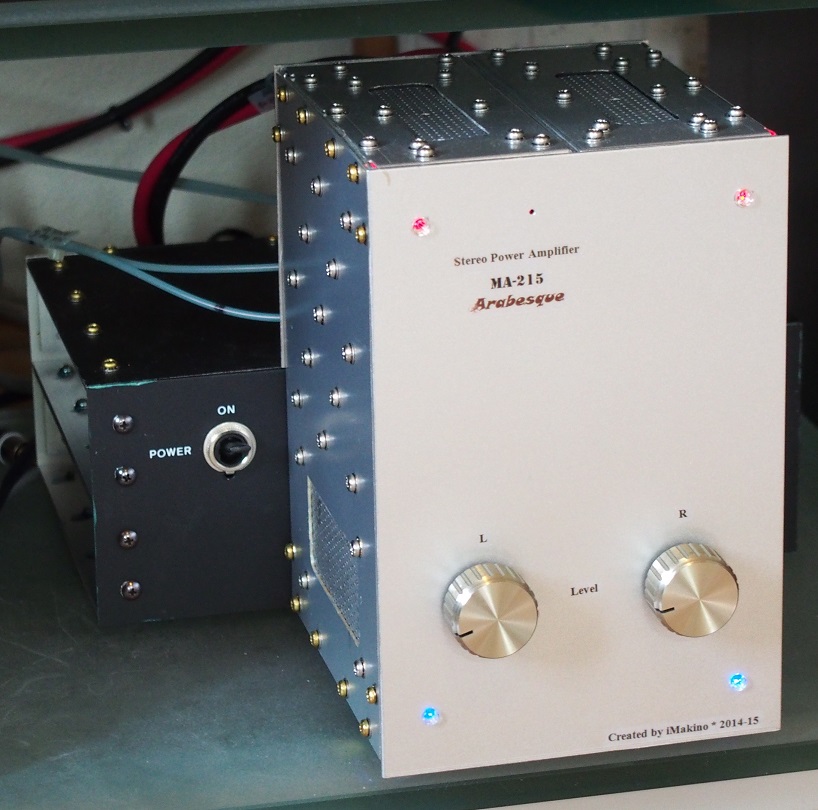

MA-215 Arabesque

スコーカー用パワーアンプ

パワーOPアンプLM3886使用

最大出力: 1W+1W(連続)、20W+20W(瞬間)周波数特性: 40Hz~20kHz -

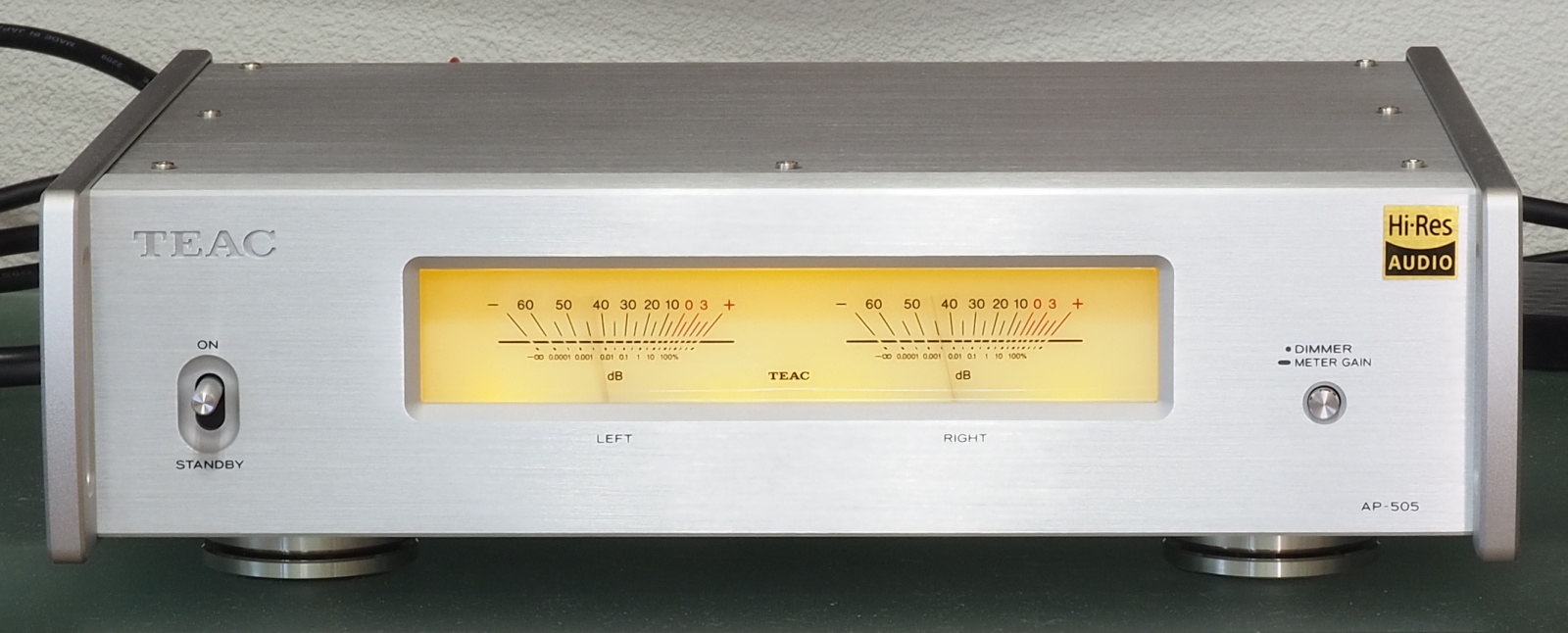

TEAC AP-505

ウーファー用パワーアンプ

D級ステレオ

最大出力: 70W+70W (8Ω) -

SS-309B

3ウェイ・スピーカー・サブシステム

ツィーター: Fostex T925A

スコーカー: Classic Pro ED3402+H4401

ウーファー: Fostex FW305 -

AR-416 Air

オーディオ・ラック

御影石ベース、5段 木製ラック -

KORG MR-2000S-BK

デジタル・オーディオ・レコーダー

128GB HDD 内蔵

PCM: 最大192kHz/24bit

DSD: 最大 5.6M -

Panasonic TZ-LT1500BW

セットトップボックス

地上波、BS、CS、BS4K ダブルチューナー

録画機能(外部HD使用)

インターネット機能(YouTubeなど)

Wi-Fi機能(PCでの視聴) -

SHARP AQUOS 4T-C43AM1

43型液晶テレビ/ディスプレイ

4K

地上波、BS、CS (4Kチューナーは内蔵せず))

HDMI入力 x4

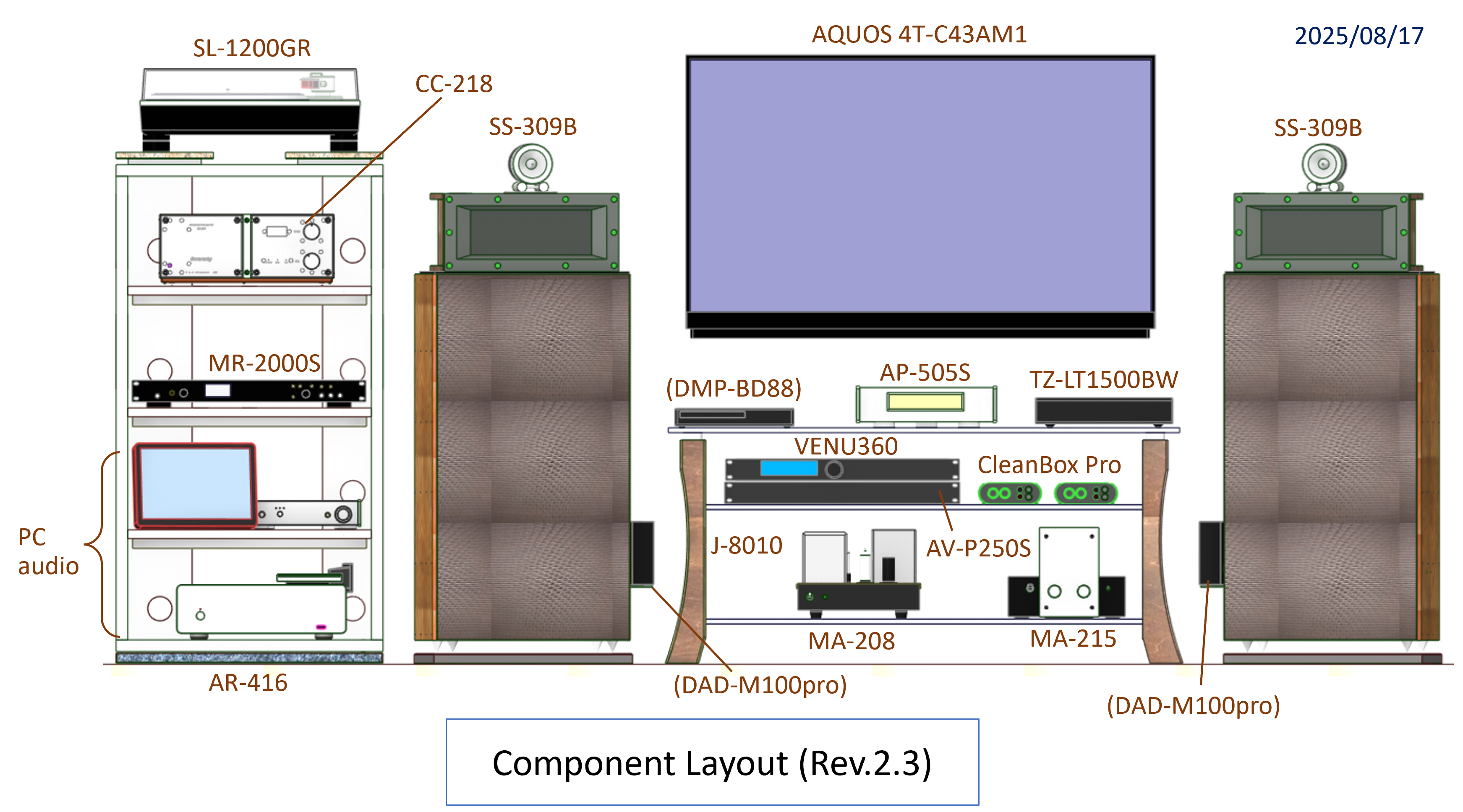

配置

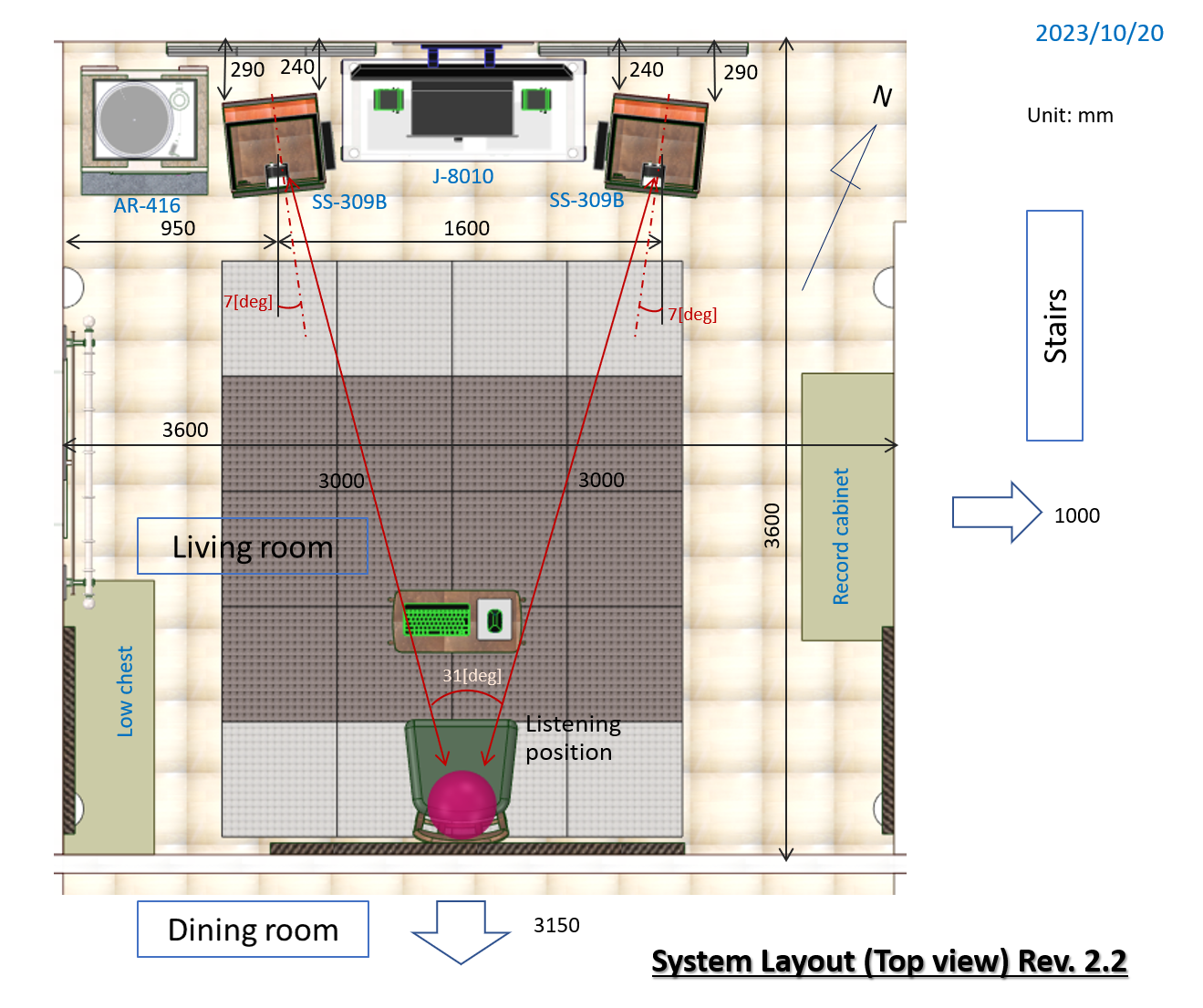

コンポーネント配置は右図の通りです(クリックすると拡大されます)。

プリアンプが PA-210 から CC-218 に替わりました。

MCヘッドアンプ HA-213 が不要になったので、撤去しました。

ウーファーアンプが DAD-M100pro から TEAC AP-505 に替わりました。

TVラック J-8010 内の配置を変えました。

図中に描かれている DAD-M100pro と Panasonic DMP-BD88 は Gaudi Rev.2.3 のメンバーではありません。

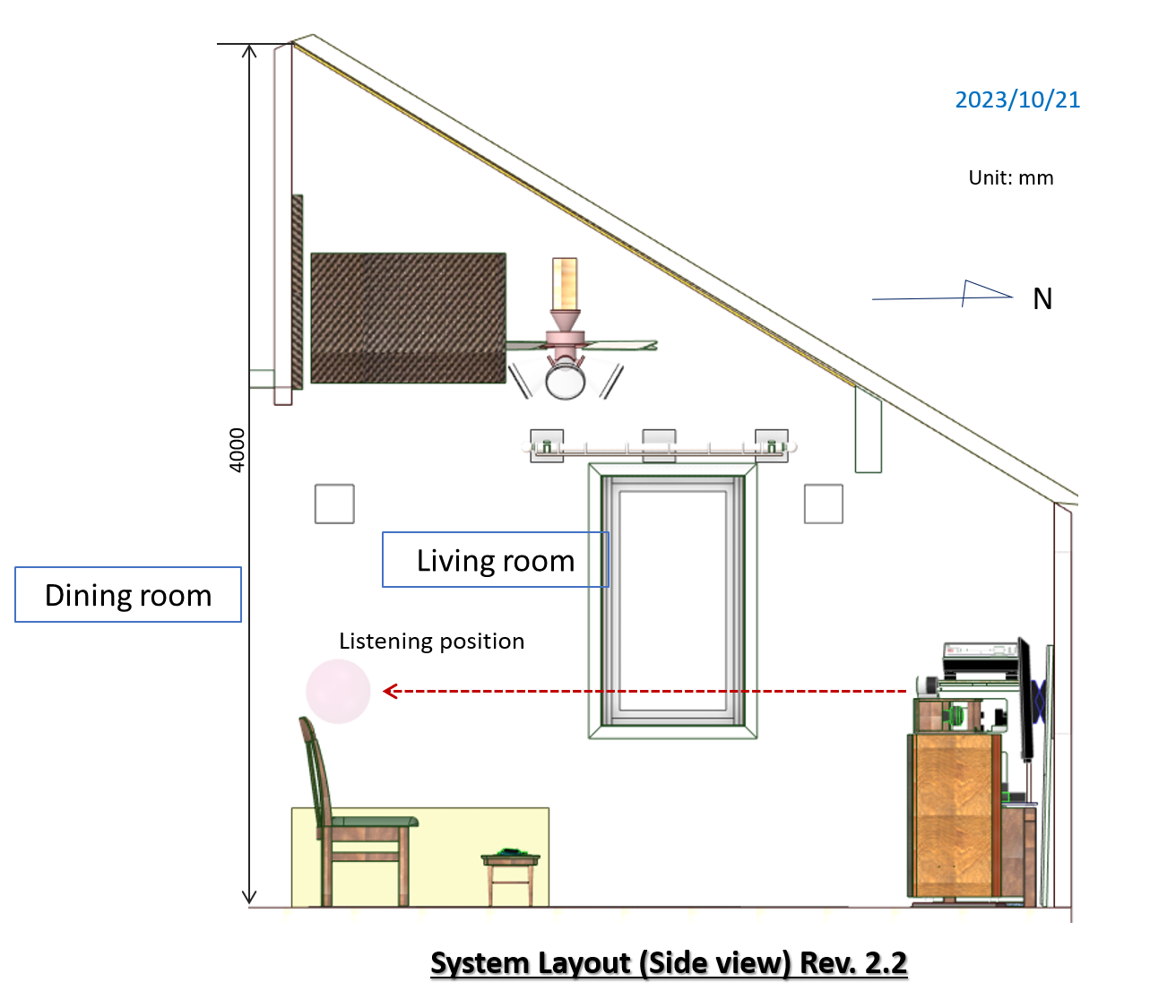

システム全体の配置は下図の通りです。前レビジョン Rev2.2 と同じなので、Rev.2.2 の図を掲載しています。。

|

|

接続

使用ケーブルは下表のとおりです。

| 出力機器 | 入力機器 | 参照番号 (製品型番) |

線材 (製品型番) |

長さ | 出力側コネクター (製品型番) |

入力側コネクター (製品型番) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ADP (SL-1200GR) |

Preamp (CC-218: PHONO) |

低容量 1芯シールド線 |

1.5m | RCAプラグ | RCAプラグ | SL-1200GRに付属のケーブル アース線を一緒に束ねて使用 ステレオ・ペア | |

| DAC (UD-301: LINE OUT) |

Preamp (CC-218: DAC) |

CB18 (カナレ RC018) |

1芯シールド線 | 1.8m | RCAプラグ (カナレ F-10) |

RCAプラグ (カナレ F-10) |

不平衡型 ステレオ・ペア |

| Preamp (CC-218: EQ OUT) |

DAR (MR-2000S: LINE IN) |

CB2 | 4芯シールド線 (カナレ L-4E6S) |

2m | RCAプラグ (カナレ F-10) |

RCAプラグ (カナレ F-10) |

不平衡型 ステレオ・ペア |

| 不 接続せず | |||||||

| Preamp (CC-218: PRE OUT) |

Network (VENU360: Analog In) |

CB5 (カナレ RC03-B2) |

4芯シールド線 (カナレ L-4E6S) |

3m | RCAプラグ (カナレ F-10) |

XLRプラグ (Neutrik NC-MXX) COLDーGND接続 |

不平衡型 ステレオ・ペア |

| Network (VENU360: HIGH OUT) |

Bal/Unbal (CleanBox: BAL IN) |

CB6 (カナレ EC01-B) |

4芯シールド線 (カナレ L-4E6S) |

1m | XLRジャック | XLRプラグ | 平衡型 ステレオ・ペア |

| Bal/Unbal (CleanBox: UNBAL OUT) |

Tweeter amp (MA-208: IN) |

CB16 (カナレ RC018) |

1芯シールド線 | 1.8m | RCAプラグ | RCAプラグ | 不平衡型 ステレオ・ペア |

| Network (VENU360: MID OUT) |

Bal/Unbal (CleanBox: BAL IN) |

CB7 (カナレ EC01-B) |

4芯シールド線 (カナレ L-4E6S) |

1m | XLRジャック | XLRプラグ | 平衡型ステレオ・ペア |

| Bal/Unbal (CleanBox: UNBAL OUT) |

Squawker amp (MA-215: IN) |

CB17 (カナレ RC018) |

1芯シールド線 |

1.8m | RCAプラグ | RCAプラグ | 不平衡型 ステレオ・ペア |

| Network (VENU360: LOW OUT) |

Woofer amp (AP-505: BAL IN) |

CB8,9 (カナレ EC015-B) |

2芯シールド線 | 1.5m | XLRジャック | XLRプラグ | 平衡型 モノラル x2 |

| Tweeter amp (MA-208: OUT) | Tweeter (T925A) |

AWG20 x 4芯 OFC (カナレ 4S6G) |

2.7m | Y型圧着端子 φ3.5mm (Nichifu TMEX 1.25Y-3.5) | Y型圧着端子 φ8mm (RS Pro 613-9485) | ||

| Squawker amp (MA-215: OUT) |

Squawker (ED3402+H4401) |

AWG20 x 4芯 OFC (カナレ 4S6G) |

2.7m | Y型圧着端子 φ8mm (RS Pro 613-9485) | ハンダ付け | ||

| Woofer amp (AP-505: OUT) |

Woofer (FW305) |

AWG20 x 4芯 OFC (カナレ 4S6G) |

2.4m | 端子無し | Y型圧着端子 φ8mm (RS Pro 613-9485) | ケーブル長はアンプの端子からウーファーの端子までの長さ |

赤字は前レビジョンから変更されたケーブル

ラインケーブルの詳細については、以下をご覧ください。

[ラインケーブル設計書(LineCable_Design.pdf)]

ウーファー・アンプ AP-505 は平衡型入力を備えているので、それを利用します。ケーブルを XLR→RCA のものから XLR→XLR のもの(CB8,CB9)に替えました。

ラインケーブルに関して、一つ発見がありました。[2025/09/27]

4芯シールド線(L-4E6S)を用いたラインケーブル(CB1、CB2)は、理論的には通常の1芯シールド線よりも性能が良いはずです。しかし、聴感上の音質は必ずしも4芯が良いとは限らないことを経験しました。

CC-218 をシステムに組み込むときに、DAC とプリアンプを繋ぐケーブルを、誤ってCB1ではなく1芯シールド線にしてしまいました。数か月後にそのミスに気付いてCB1に替えたところ、音質が落ちたように感じました。確かに音像は CB1の方がくっきりしていて、定位が安定しているのですが、妙にとげとげしい音に聞こえました。再び1芯シールド線に戻したところ、良好な音質に戻りました。

まるで1芯シールド線の方が4芯シールド線より優れているかのような結果に戸惑いました。そこで、もう1本の4芯シールド線 CB2 も1芯シールド線と比較することにしました。CB2

はプリアンプの EQ OUTと DAR の LINE IN を接続するケーブルです。比較用に CB3 を用いました。

今度はわずかながら CB2 の方が 優れているという結果になりました。CB2の方がピアノやブラスの音がより輝いて聞こえます。CB3を使うと、ほんの少し雑音が加わるように感じられます。全体的に

CB2の方がクリアに聞こえます。

比較試聴した時の楽曲は全てDSD 5.6M で録音しました。その録音を mp3 320k にダウン・コンバートしたファイルを以下にリンクします。それぞれ

LPレコードのA面あるいはB面の最初の曲を一部抜粋しています。

クラシック、ピアノ独奏: V. Ashkenazy, Liszt Recital, London KIJC-9206, 1970/1997, リイシュー盤 (キング・スーパー・アナログ・シリーズ)

4芯(CB2): CB2_Liszt_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_Liszt_Excerpt.mp3

クラシック、オーケストラ: Z. Mehta / LAPO, G. Holst; The Planets suite, Decca SXL-6529, 1971, オリジナル盤

4芯(CB2): CB2_Holst_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_Holst_Excerpt.mp3

ジャズ: Count Basie, Basie Jam, Pablo APJ-022, 1973/1997, リイシュー盤 (Analogue Productions)

4芯(CB2): CB2_Basie_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_Basie_Excerpt.mp3

ボサノバ、ピアノと女性ボーカル: Eden Atwood, Waves - The Bossa Nova Sessions, Groove Note GRV1012-1, 2010, 45rpm

4芯(CB2): CB2_Eden_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_Eden_Excerpt.mp3

フュージョン、ブラスとパーカッション: Ted Sommer, Percussive Mariachi, Solid State SS-18012, 1967, オリジナル盤

4芯(CB2): CB2_Sommer_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_Sommer_Excerpt.mp3

ブルーグラス、男性コーラス: Larry McNeely, Confederation, Sheffield Lab LAB-9, 1978, ダイレクト・ディスク

4芯(CB2): CB2_McNeely_Excerpt.mp3

1芯(CB3): CB3_McNeely_Excerpt.mp3

CB1の音質が今一つに感じられるのは、ケーブル自体の性能が1芯シールド線に劣る訳ではなく、システム内に問題があるためだと解釈します。

スコーカーの ED3402+H4401の性能が低く、それを補うためにチャンデバに高次のフィルターを用いています。スコーカーの過渡特性が良くない上にチャンデバの過渡特性も高次フィルターにより悪化しているため、かえって1芯シールド線の少しぼやけたような音質がスコーカーの欠点を覆い隠しているのだと思います。

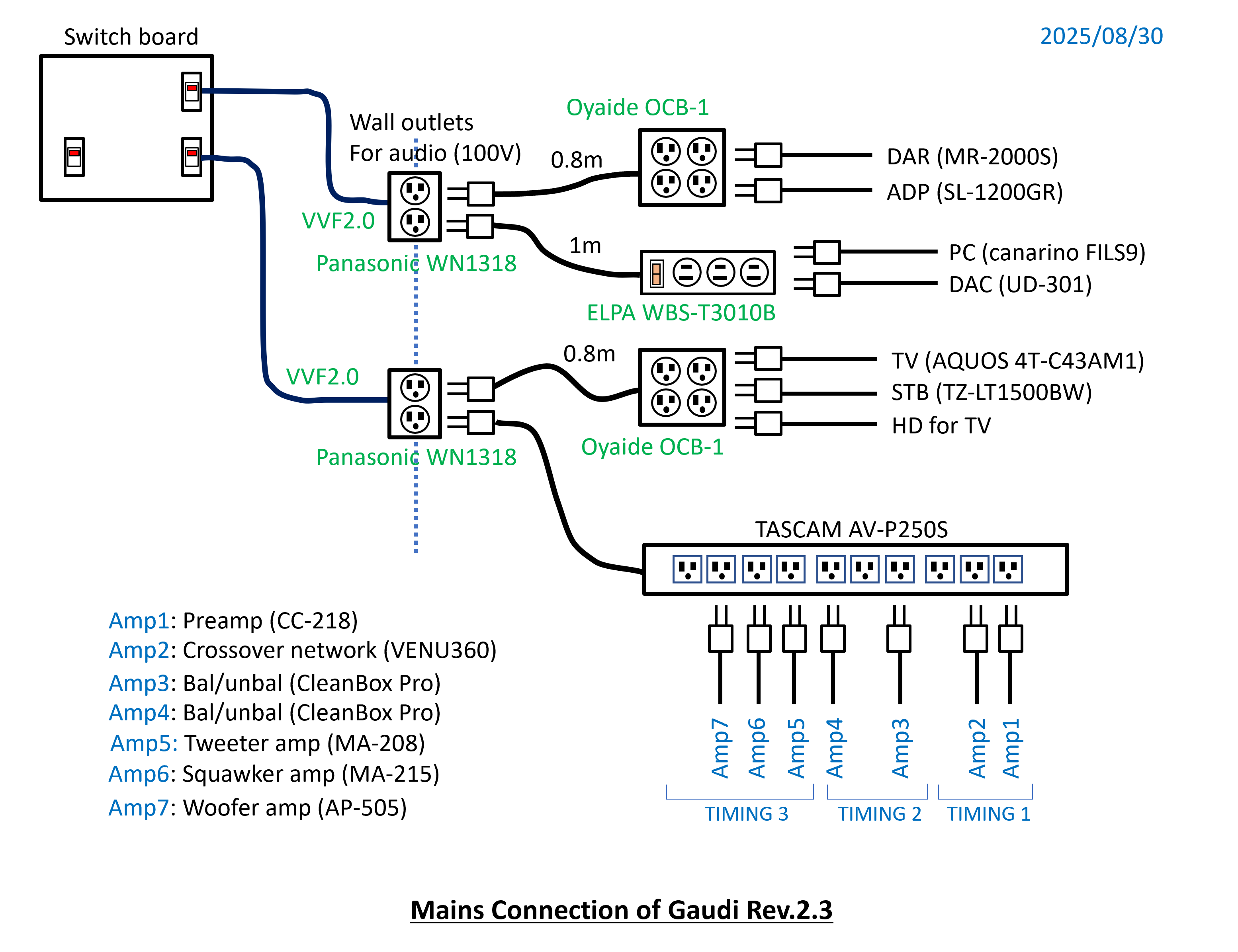

AC電源

右図にAC電源接続を示します(クリックすると拡大されます)。

従来全てのコンポーネントの FG を大地アースから浮かせていましたが、本レビジョンからプリアンプ(CC-218)のみ大地アースに接続することにしました。この方がほんの少し残留雑音を減らせることが判明したためです。

調整(システムレベル・チューニング)

プリアンプを置き換えたことが想定以上に音質に影響を与えたので、下記の手順で調整をやり直しました。

- 1. 疑似無響室測定による周波数特性の測定、および各帯域のゲイン調整とイコライザーによる補正

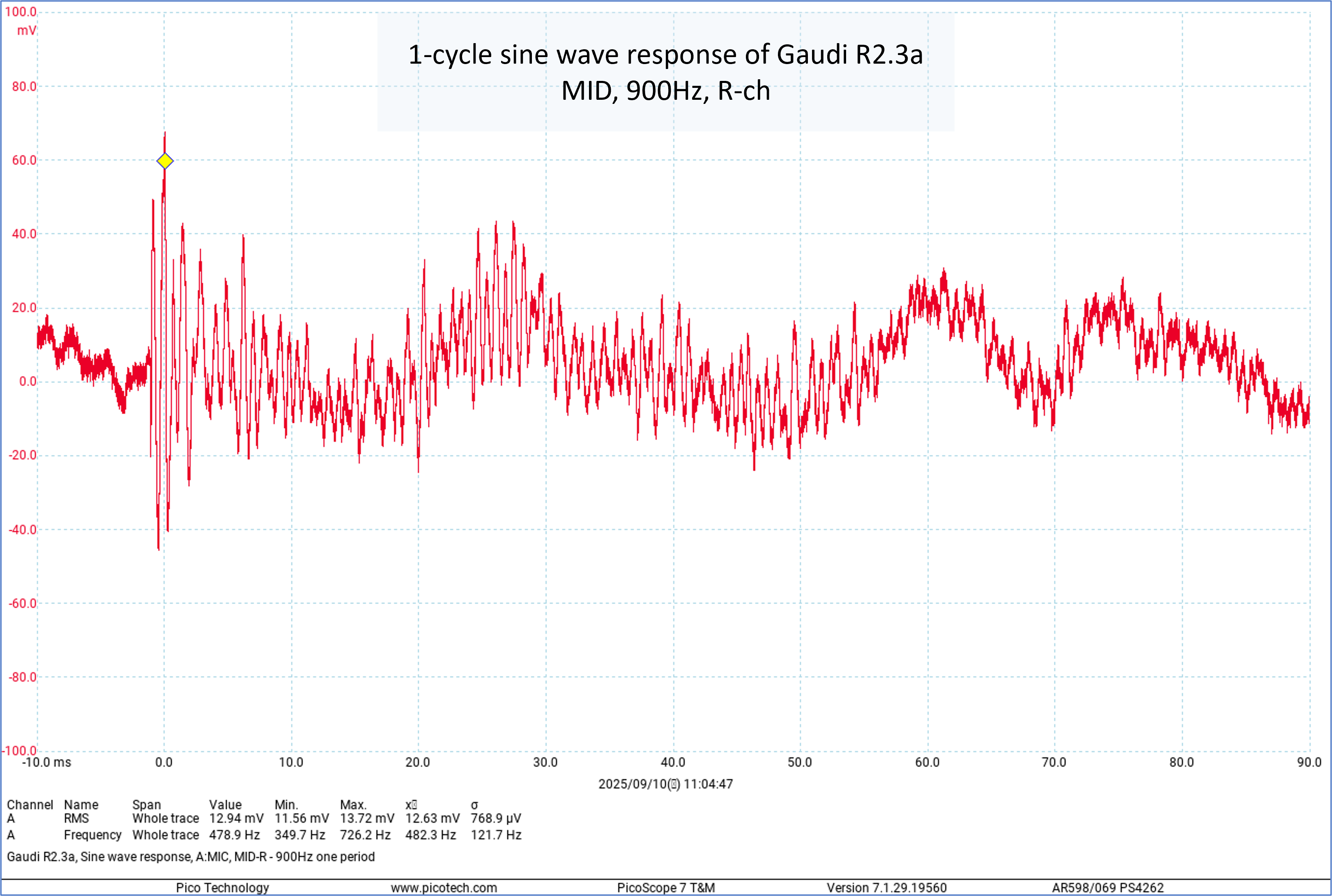

- 2. 正弦波1波を使った波形観測

- 3. 聴取位置に測定用マイクを置いた周波数特性と波形の測定

- 4. 音楽を再生し、聴感により音質を確認

結果として、VENU360 のフィルターの特性(カットオフ周波数、減衰特性)は変更しませんでした。

前レビジョン(Rev.2.2)で入念に調整したので、変更する必要がありませんでした。試しにクロスオーバー周波数を変えたり、フィルタータイプを全てLR12

にしたりしましたが、かえって音質低下を招きました。

LOW のゲインは、ウーファー・アンプを変更したため(DAD-M100pro → AP-505)、調整し直しました。

前レビジョンでは PEQ は未使用でしたが、今回使用することにしました。部屋の形状が左右対称でないため、低音の特性が左右非対称となっていたからです。

VENU360 の設定は、最終的に以下のようになりました。この設定で、スコーカー(ED3402+H4401)の欠点を上手く隠すことができます。

VENU360 の低音域、中音域、高音域の出力を、それぞれ LOW、MID、HIGHと略記しています。チャンネルを明示したい場合は、LOW-L、MID-Rのように表記します。

- 構成: ステレオ3ウェイ

- クロスオーバー周波数: fc1=900Hz, fc2=6.3kHz

- フィルター・タイプ:fc1: LR24 (4次 Linkwitz-Riley, 24dB/oct), fc2: BW18(3次 Butterworth, 18dB/oct)

- 入力ゲイン: L-ch: -1.4dB, R-ch: 0dB

- 出力ゲイン: HIGH: +5.3dB, MID: +1.1dB, LOW: +2.7dB

- リミッター: オフ

- 極性: HIGH: 正相、MID: 正相、LOW: 正相

- 位相: 0度

- ディレイ: LOW-L: 0.06msec, LOW-R: 0.06msec

- GEQ: オフ

- PEQ: L-ch: low shelf 100Hz, +4.0dB, slope=4.2, R-ch: low shelf 49.6Hz, +6.0dB, slope=5.0

- サブソニック・フィルター: 18Hz(LR12)

- 入力クリップレベル: +28dBu (=19.5V)

- 出力クリップレベル: +8dBu (=1.95V)

- その他: デフォルト値

前レビジョンではスピーカー(SS-309B)のウーファー・ボックスを密閉型にしてましたが、バスレフ型に戻しました。スピーカーのせいにしていた音質劣化が実はプリアンプのマイクロフォニック・ノイズによるものだと判明したためです。

スピーカーに関しては、ウーファー・ボックスをバスレフ型に戻したこと以外は変更していないので、タイムアライメント調整は行いませんでした。

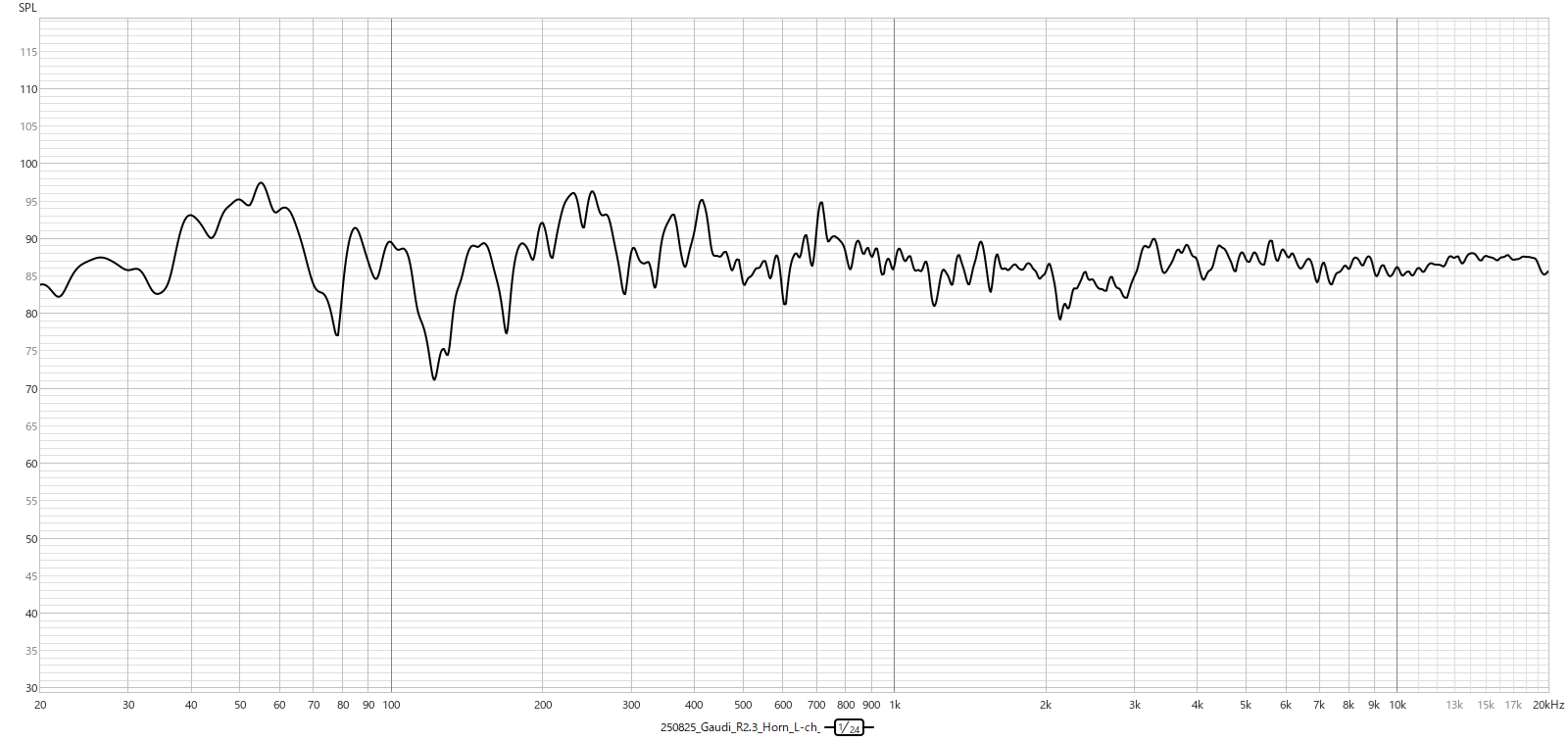

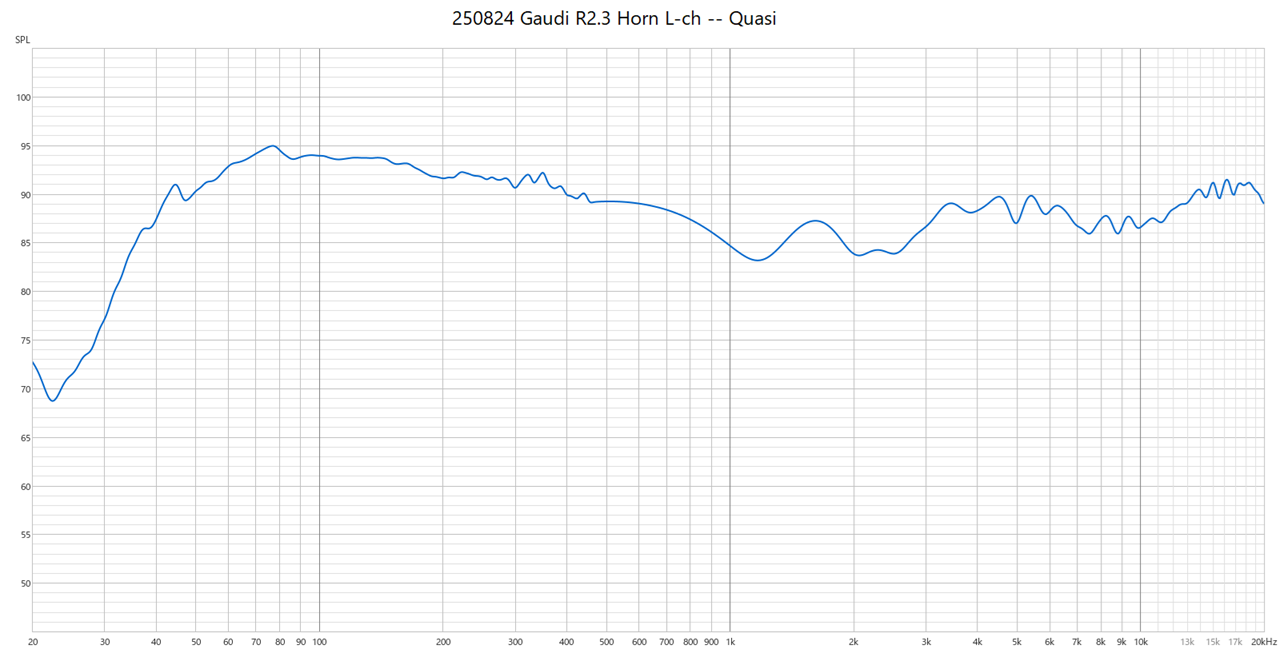

測定データ

補足資料「その2 - 測定方法」に示す方法で測定を行いました。

疑似無響室測定においては、ニアフィールド測定時のウーファーとマイクの間隔は、d=13mm、境界周波数は、fm=460Hz、インパルス応答のウィンドウ幅は -2.0~+2.21msec に設定しました。

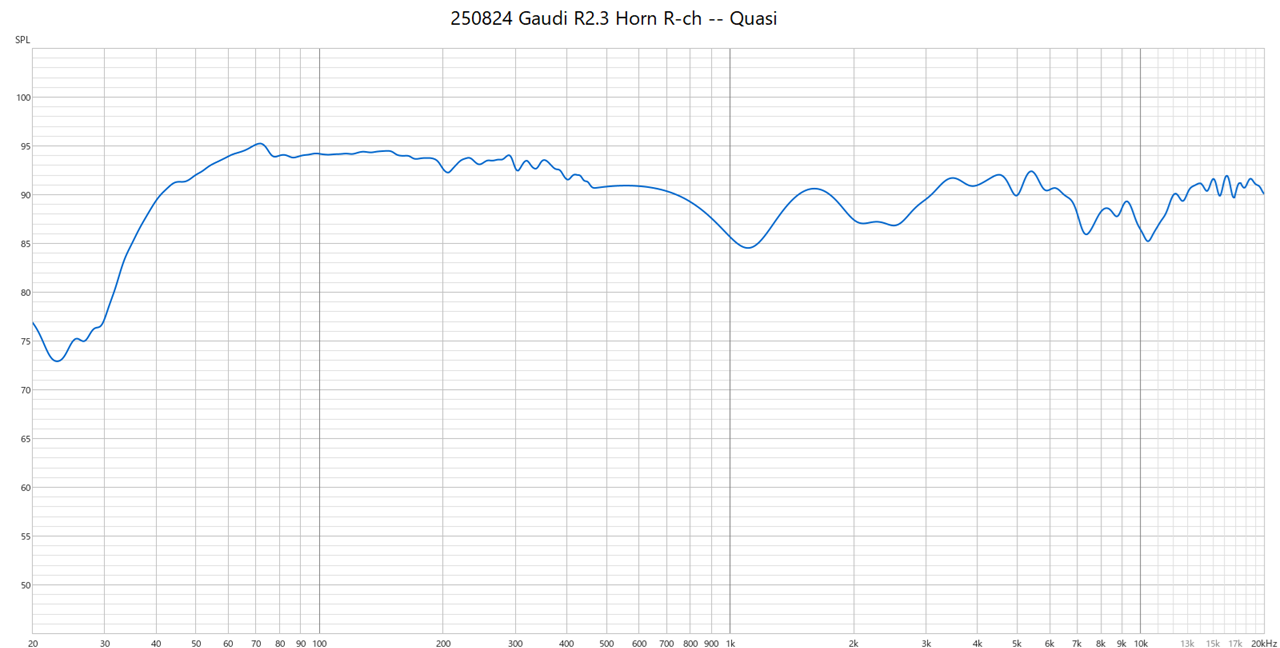

疑似無響室測定による周波数特性

LOW (900Hz以下)のレベルが高目で、フラットではないのですが、聴取位置でフラットになるように調整した結果です。

|

|

| 周波数特性(疑似無響室測定) -- L-ch 低域が増強されているように見えるが、これでも聴取位置ではフラットになる |

周波数特性(疑似無響室測定) -- R-ch 左チャンネルとほぼ同じ |

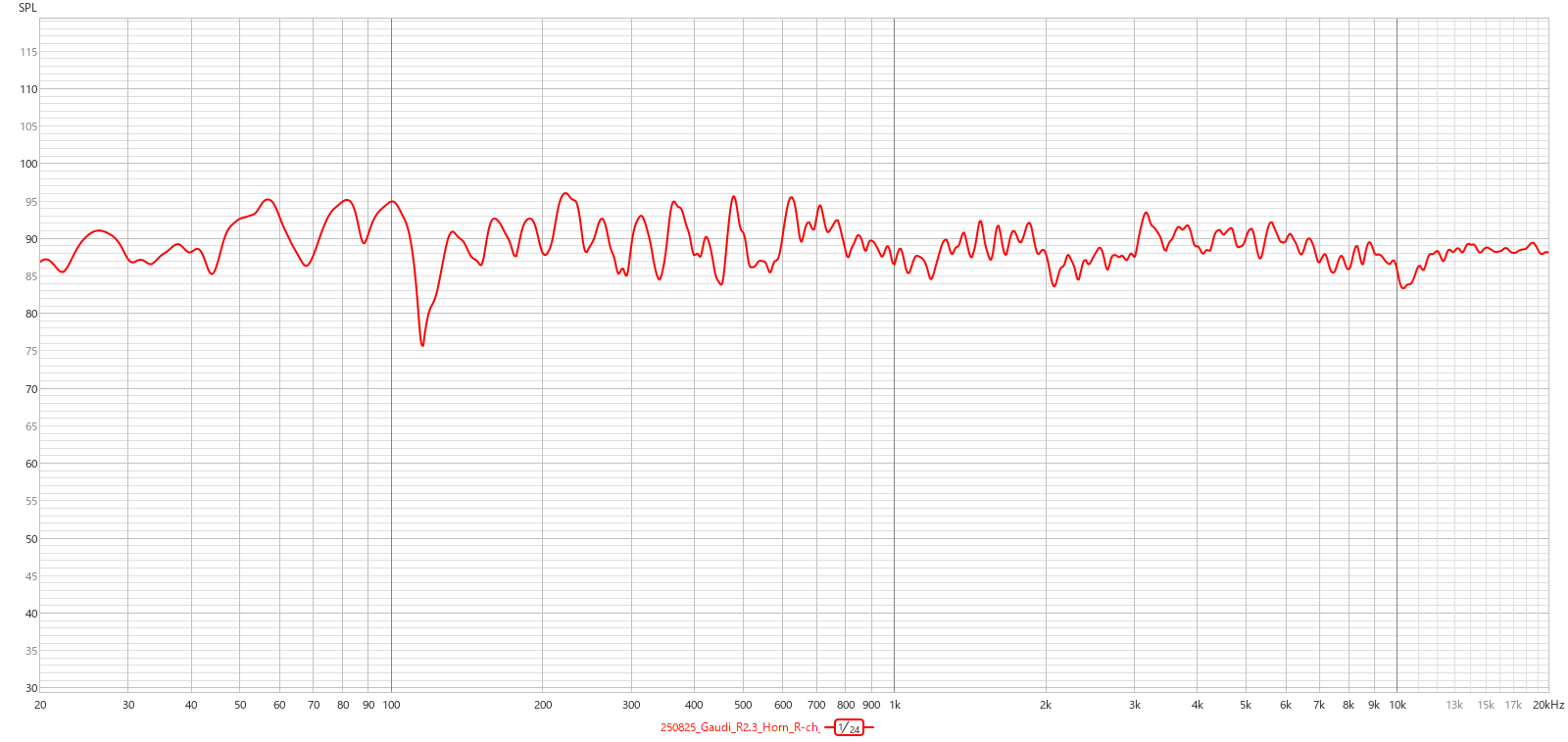

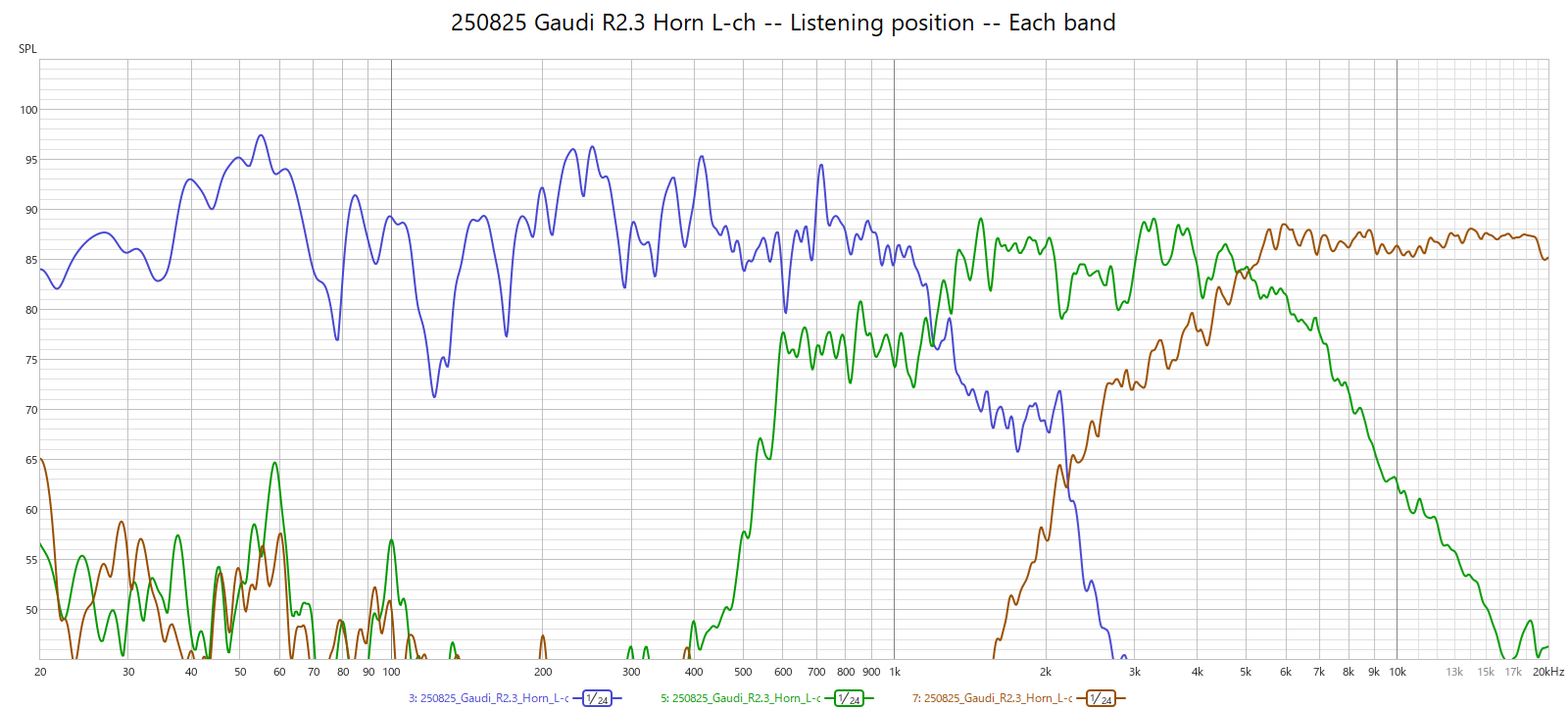

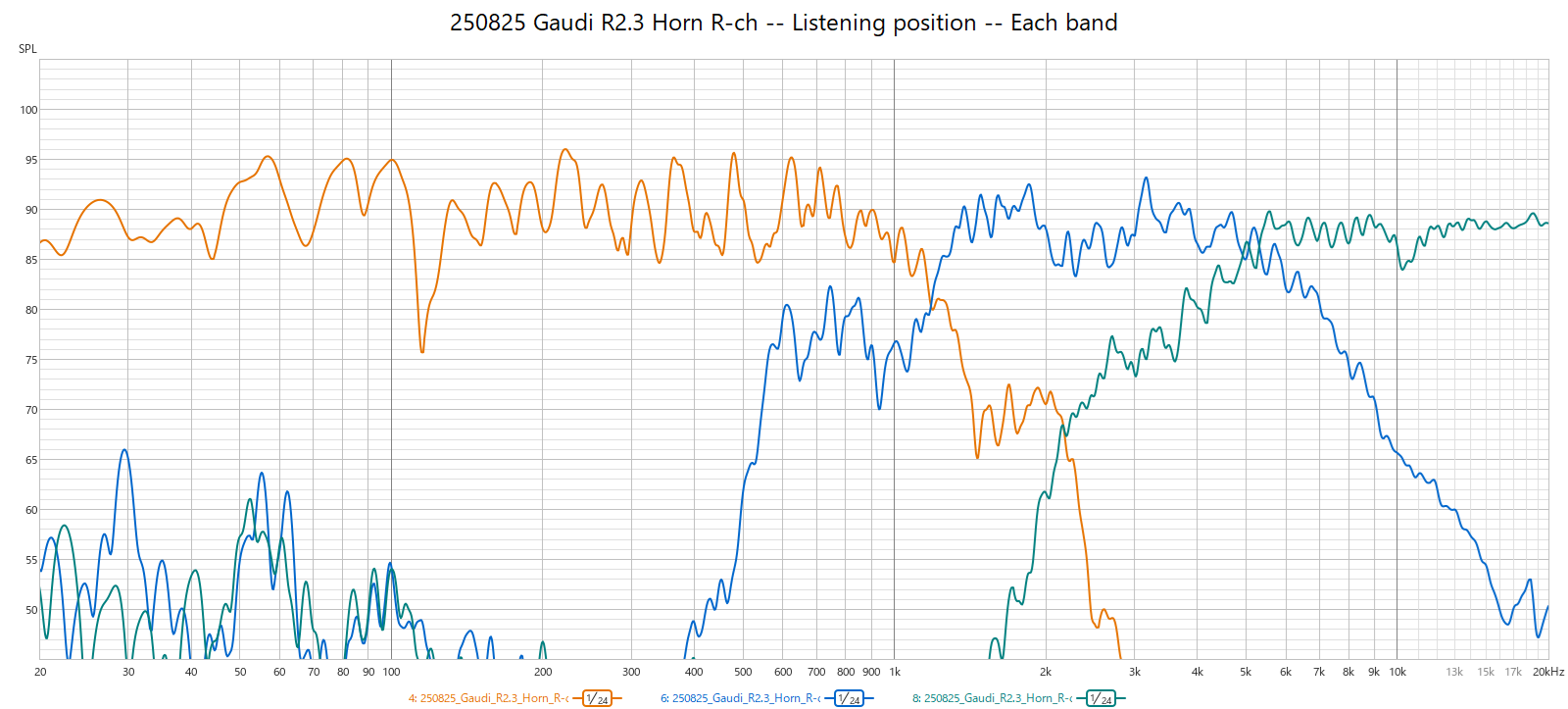

聴取位置における周波数特性

スピーカーから出てくる音の周波数特性はフラットではありませんが、聴取位置では下図のように、ほぼフラットになります。

低音は全方位に拡散するのに対し、高音は指向性が狭く拡散しないので、聴取位置では低域(LOW)のレベルは高域(MID、HIGH)とほぼ同じになります。

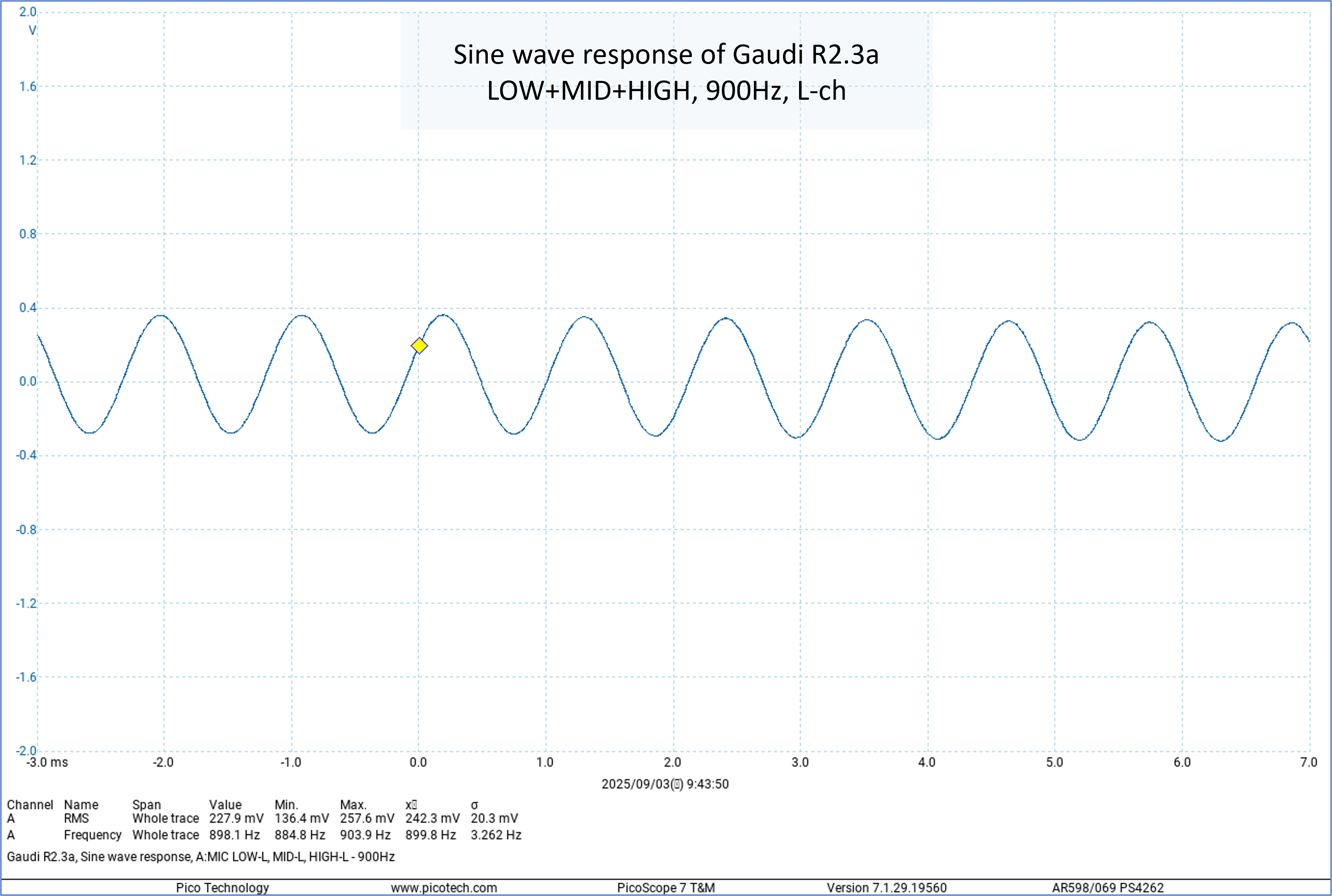

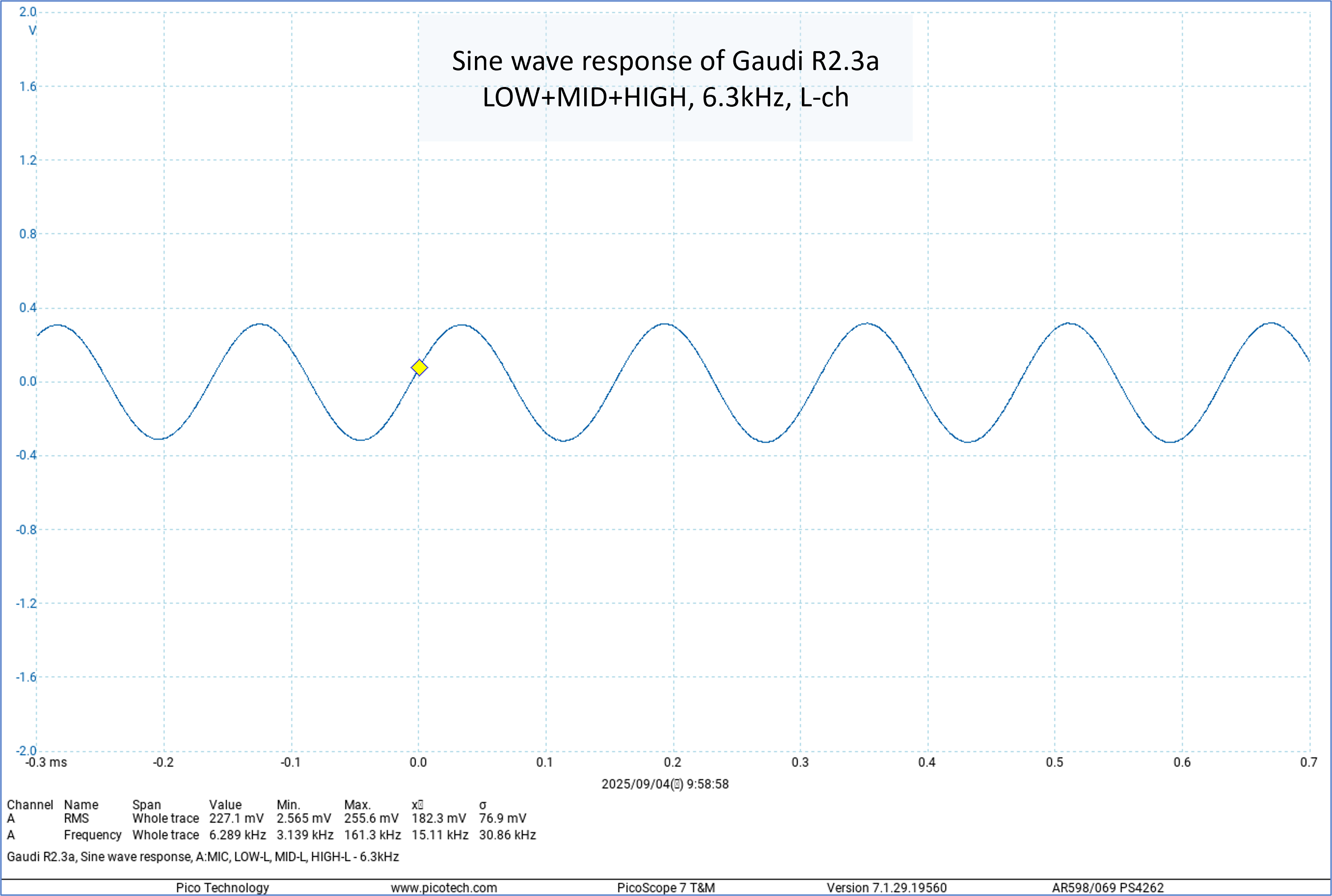

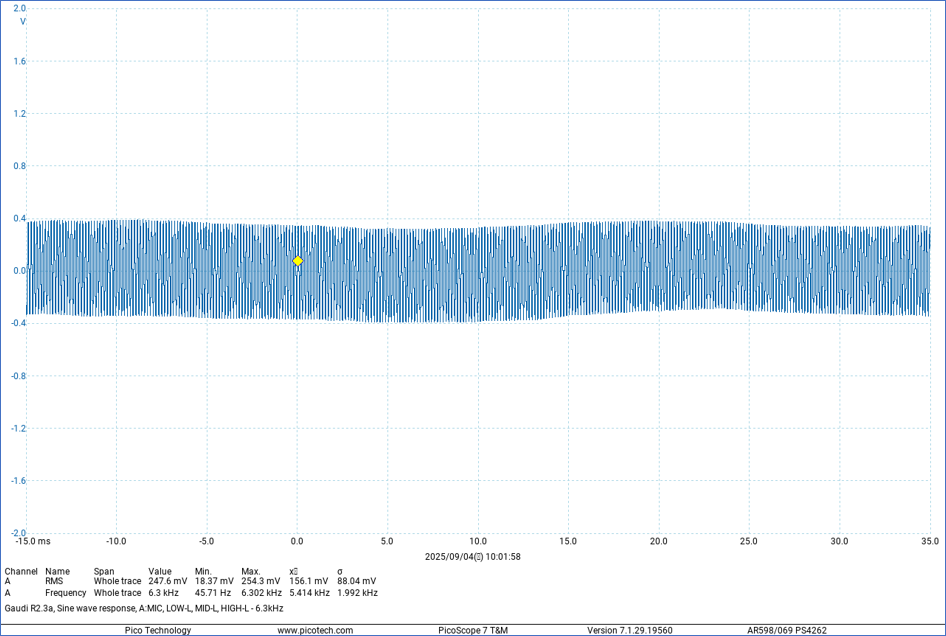

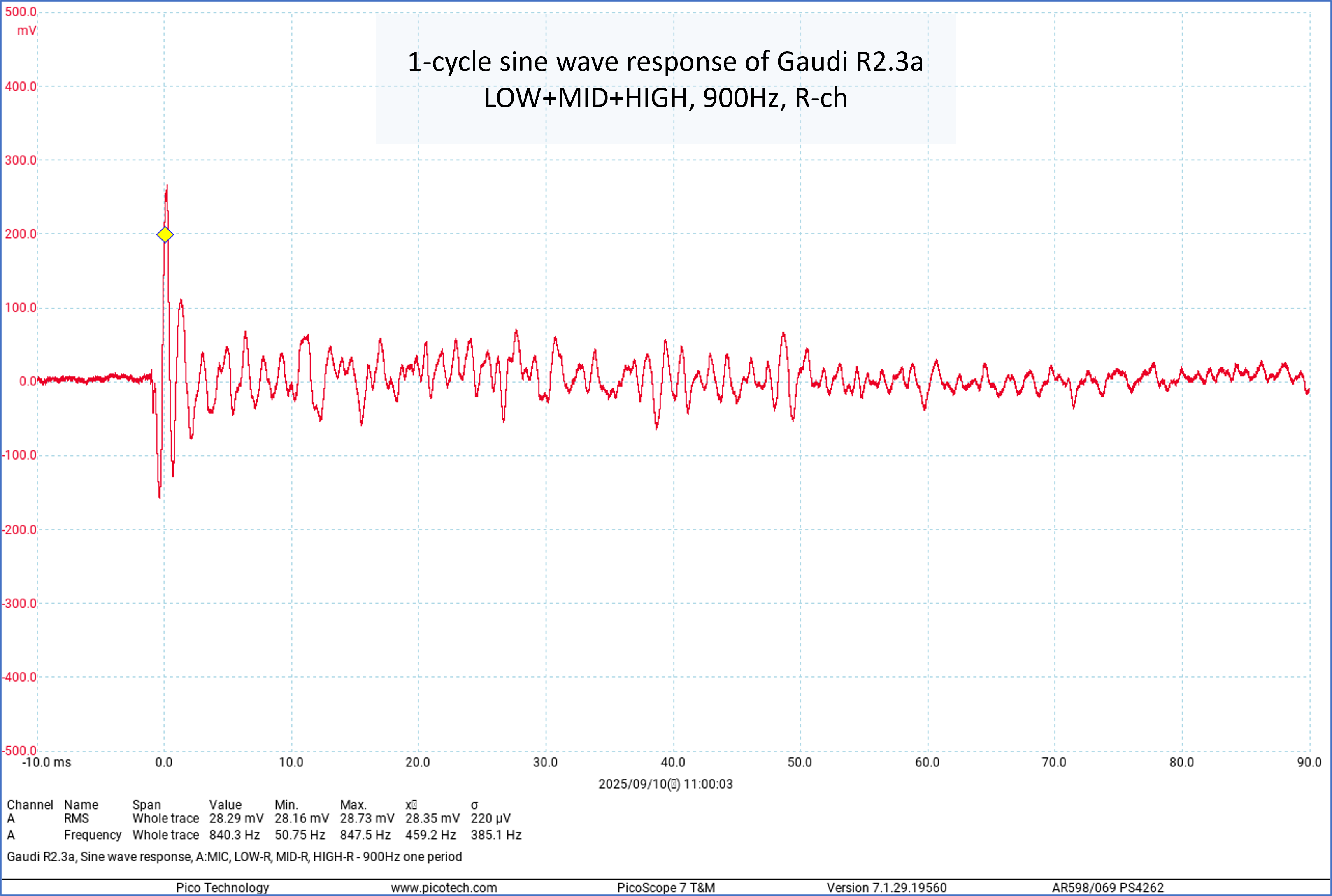

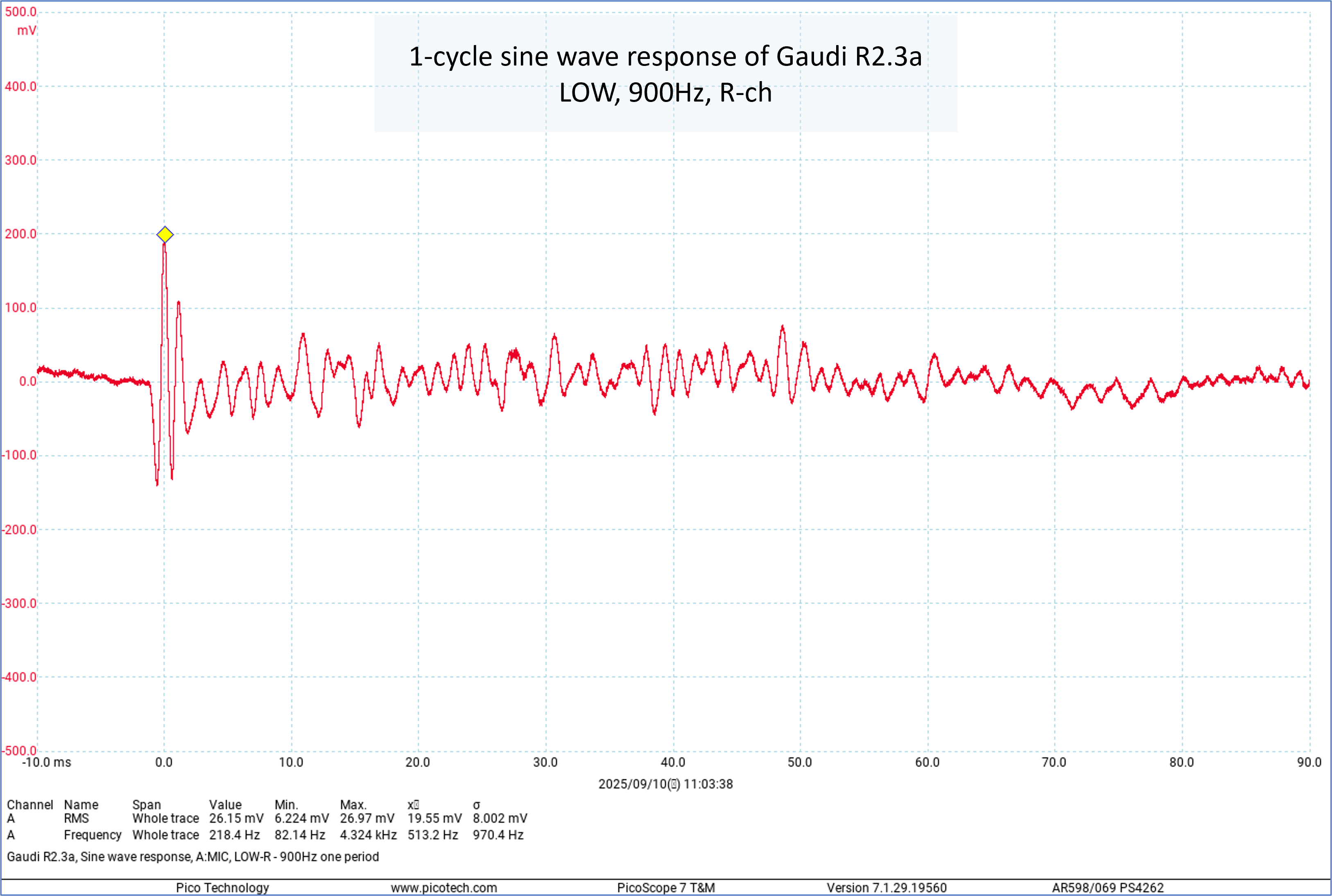

波形データ

波形データは数が多いので、特に興味深いデータを抜粋して掲載します。

連続する正弦波の場合は、クロスポイントにおいてもきれいな波形が観測されます。

パルスに近い1周期だけの正弦波は、あまりきれいな波形になりません。現行スピーカー(SS-309B)ではこの辺が限界だろうと思います。

試聴

いつものように 2xHD「Audiophile Speaker Set-up」というアルバムを用いて音質をチェックしました。フォーマットは DSD5.6M(DSD128)です。それに加えて、耳にタコができるほど聴きなれているアナログ盤を使用しました。

音響

Rev.2.03から変更していません。一部を除いて、Gaudi 時代に実施した対策を流用しています。

自己評価

プリアンプを半導体アンプに替えたことで、意外なほど音質が向上しました。前レビジョンでも Gaudi 史上最高の音質と感じましたが、今回はさらなるの音質向上を達成しました。

特に音場再現性が向上したので、クラシックのオーケストラの音が俄然魅力的になりました。

プリアンプ(CC-218)にリモコン機能を持たせたことと、コンポーネント配置の変更で、使い勝手は大幅に向上しました。

音質

プリアンプを PA-210 から CC-218 に替えて、最初に音出しをした時の第一印象は、随分解像度が上がったなというものでした。

音像がシャープになり、定位が安定しました。

以前このホームページの中で、私は「ピンポイントの定位は求めない」と書きましたが、これは撤回します。音像定位が正確で安定していると、聴いていて実に心地よいものだと知りました。最近はむしろ音場再現性が音質評価をする上での最重要チェックポイントになっています。相対的に、音色のちょっとした違いには大らかになりました。

結構良いプリアンプだと思っていた PA-210 が、実はだめアンプだということが分かりました。

管球プリである PA-210 はマイクロフォニック・ノイズを拾っていました。実際、ヘッドホンで聴き比べると、CC-218 にそれ程劣っている訳ではありません。スピーカーから音を出すと、明らかな差が出ます。

真空管アンプは特性では半導体アンプに劣るが音質は良い、という意見をよく聞きます。ここで言う「特性」とは電気的特性を指すと思われますが、それはちょっと違うと思います。電気的特性はオーディオ・アンプにとって十分なレベルだと思います。真空管が劣るのは、電気的特性ではなく、機構的特性です。つまり振動に弱く、マイクロフォニック・ノイズを拾うということです。

PA-210 の製作時にはマイクロフォニック・ノイズに悩まされました。色々対策をして OK としたのですが、やはり NG でしたね。

前レビジョンでは、スピーカー SS-309B のスコーカー(ED3402+H4401)に「ホーン臭」を感じていましたが、それは感じなくなりました。

今までスピーカーや部屋の音響のせいで音質が上がらないと思っていたことが、実はプリアンプのせいだったということが分かりました。今は、高音域がクリアできれいに聞こえます。カミさんや数人の友人からも「高音が滅茶苦茶きれい」という評価をもらっています。

ただ、スコーカーに問題がないわけではありません。とにかく忠実度が低いユニットです。システムレベル・チューニングで欠点が露呈しないようにしました。

弦楽器・管楽器が奏でる連続音は確かにすごく美しいと感じますが、よく聞くとピアノや打楽器が出す打撃音は今一つキレがないようにも感じます。ホーンスピーカーはダイレクト・ラジエターより過渡特性が悪いので(これは私見です。私の誤解かもしれません)、そのように聞こえると理解しています。

ウーファー・アンプをフライングモール DAD-M100pro から TEAC AP-505 に替えたことで、ウーファーから出る雑音が聴感上皆無となりました。このことも好印象に繋がっています。

前レビジョンで、チャンデバ VENU360 の解像度の低さのせいで音場に奥行き感がないと断じました。それは今でも感じることですが、以前ほど深刻にとらえていません。いま最も問題と感じているのはウーファーです。もっと現代的なSPユニットを使いたいです。ただし、低音の特性は部屋の影響を強く受けますが、まだルーム・チューニングを充分に行っていません。先ずはルーム・チューニングをしっかり行うことを優先しようと思います。

プリアンプ CC-218 と スピーカー SS-309B のページもご覧ください。

CC-218 の評価

SS-309B

外観

CC-218 はオーディオ・ラック AR-416 にフィットするようにデザインした(つもりな)ので、実際そのようになったと思います。

CC-218 はMC型専用フォノEQを内蔵しているので、MCヘッドアンプ HA-213 は不要になりました。HA-213 を撤去したので、オーディオ・ラック(AR-416)がスッキリしました。

一方TVラックの方はゴチャついた印象です。今後もっとスッキリさせようと思います。

ウーファー・アンプ(TEAC AP-505)は新品で購入したので、色はシルバーとブラックから選択できました。ブラックを選べば他のコンポーネントと同色で調和したのに、何故かシルバーを選んでしまいました。カタログ写真を見たときにシルバーがすごくかっこ良く見えたので、つい選んでしまいました。AP-505 がちょっと目立つ存在になっています。

| AR-416 の外観 プリアンプが PA-210 から CC-218 に変更、HA-213 を撤去 スッキリした |

| TVラック上で目立つ AP-505 全体的にゴチャついている。ケーブル類は見えないようにしたい。 |

使い勝手

プリアンプ CC-218 の操作仕様は完全に私好みになっているため、操作性に関しては文句のつけようがありません。

CC-218 の仕様… こちら

CC-218 の評価… こちら

プリアンプの電源もパワー・ディストリビューターから得るようにしたため、アンプ類の電源はすべてパワー・ディストリビューター TASCAM AV-P250S のスイッチでオン・オフできるようになりました。

その他

CC-218 に4チャンネル・ステレオ機能があるため、時々4チャンネル・レコードを楽しんでいます。今所有しているのは4枚だけですが、中古品を見つけたら買おうと思います。

リア・スピーカーにはセカンド・システム Kinglet 用の SS-312A を、パワーアンプには ELEGIANT (中国製の安いアンプ)を使います。

完璧な4チャンネルではなく、言わば4チャンネルもどきなのですが、一定の効果はあります。後ろに定位すべき音像が、確かに後から聞こえてきます。なかなか楽しいです。

| 4-ch レコード再生時 リアスピーカーに SS-312A、リアアンプに ELEGIANT を使用 |

SS-312A と ELEGIANT |

まとめ

管球プリのマイクロフォニック・ノイズがシステムレベルの音質を低下させるということは分かっていましたが、その影響度を過小評価していました。プリアンプを半導体アンプに替えただけで、音質が大幅に向上したのは想定外でした。

今までスピーカーのせい、チャンデバのせいと決めつけていた音質劣化要因が、実はプリアンプのせいだったとわかり愕然としました。オーディオを半世紀以上やっていても、まだまだ分かってないことがあると痛感しています。

なんにしても、音質は上がり、使い勝手も大幅に向上し、良かったと思います。ただ、まだ最高音質になったわけではないので、新しいスピーカーの設計とルーム・チューニングを急ぎたいと思います。