PA-210 Simplicity

2013/04/20 作成

2025/05/05 更新

PA-203 をベースに、さらなるシンプルさを追求したプリアンプ

| 特長 | 使用真空管:12AX7/ECC83 x2, 12AT7/ECC81 x2, 12AU7/ECC82 x2 回路方式:CR型イコライザー、無帰還型フラット段 独立電源部 |

|---|---|

| 概略仕様 | 機能:セレクター、ボリューム 入力:PHONO (MM) x1、LINE x4 出力:PRE OUT x1、PRE OUT x1 イコライザー仕様: ゲイン:40dB、入力インピーダンス: 47kΩ、最大入力:1000mV |

| 外形寸法 | アンプ部:寸法:346(W) x 124(H) x 150(D) mm (突起物含まず)、重量:4.1kg 電源部:寸法:250(W) x 160(H) x 150(D) mm、重量:3.9kg |

| コスト | 約12万円 |

| 履歴 | 2001~2003年製作. 2024年11月まで Gaudi II で使用. 2025年4月中古店に売却. |

以下の内容は、旧ホームページ「とのちのオーディオルーム」からコピーしたものです。用語の変更など一部編集しています。

コンセプト

本機は管球プリアンプPA-203の後継機であり、その改良型です。PA-203で実績のある技術を踏襲しつつ、さらにクオリティの高いプリアンプを目指しました。

本機には Simplicity(シンプリシティ)という名前をつけました。私が自作オーディオ機器に名前をつけるのはこれが初めてです(自作コンピュータに名前をつけたことは何度かありましたが)。私の代表作にしたいという思いを込めて命名しました。徹底したシンプルさと上質を兼ね備えているという意味です。

本機の開発にあたっては、単にPA-203の改良型を造るというにとどまらず、現在自分が持っている知識や技術のすべてを投入し、自分の最高傑作を製作し、NOBODYブランドのフラグシップとする、そんな目的意識もありました。

仕様

PA-203で最も問題と感じていたのはノイズでした。ハムノイズなど本当に有害なノイズはなかったものの、ホワイトノイズが気になっていました。またほんの少しですが、ざわざわとした不規則なノイズも感じられました。

本機では、ノイズの発生源自体を極力減らすため、徹底的に回路をシンプル化しました。このことは、シグナル・パスを極限まで短くし、はんだ付け個所を極力減らすことにもつながっています。

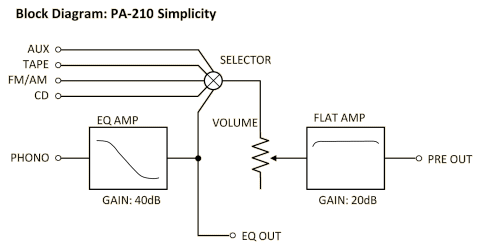

以下に本機のブロック図を示します。

入出力

入力はMMカートリッジ用フォノ入力1系統とライン入力4系統です。PA-203に備えていたテープ・モニター入力は省略しました。各ライン入力には、CD、FM/AM、TAPE、AUXという名称をつけました。LINE1、LINE2、、、ではどの端子に何をつないでいるかわかりにくいからです。

出力はEQ出力1系統とプリ出力1系統です。REC出力は省略しました。

EQ出力は通常何も接続せず、アナログ・レコードを録音するときにだけ、録音機を接続します。EQ段からフラット段の間に余計な配線があると、浮遊容量が増えたり、外部から高周波ノイズを誘導したり、何かと不具合が多いのです。

PA-203はプリ出力を2系統備えていましたが、本機では1系統にしました。Gaudiではプリ出力は1系統で充分です。なくても済むものはなくしたほうが音質面で有利です。

コントロール

本機でコントロールと呼べるのは、ボリュームとセレクターだけです。プリアンプとしてぎりぎり最低限の機能しかありません。

トーン・コントロールは、あれば便利な機能ですが、実装するには最低1段は増幅段を増やさねばならず、部品点数も大幅に増えます。また、精密に周波数特性を補正するためには、グラフィック・イコライザーが必要となり、真空管回路で実現可能なトーン・コントロールではもの足りません。管球プリである本機にはトーン・コントロールを内蔵せず、他の機器(チャンデバ等)に内蔵することにしました。

ちなみに、PCをプレーヤーとして使うときには、再生ソフトのイコライザー機能で、周波数特性を精密に調整できます。

チャンネル・バランスはパワーアンプの入力アッテネーターで調整できるので、バランス・コントロールは必要ないと判断しました。厳密には、ボリュームの位置によってバランスは微妙に変わるのですが、良質の可変抵抗器を用いればアンバランスは無視できます。

ラウドネス・コントロールは、小音量時の周波数バランスを改善する機能です。人間の聴覚は、小音量では低音と高音が聞こえにくくなります。これをラウドネス特性といいます。このラウドネス特性を補正するのがラウドネス・コントロールです。ボリュームと連動し、小音量にするほど低音と高音が増強されます。

私は、ラウドネス・コントロールの必要性には疑問を感じています。小音量時には低音と高音が不足するほうがむしろ自然に感じます。また、私が小音量で聞くときはBGMモードであり、鑑賞モードで聴くときにはかなりの大音量にします(鑑賞モードは

Gaudi II のHDレイアウトに相当し、BGMモードは日常レイアウトに相当します。詳しくは、Gaudi II のシステム設計のページをご覧ください)。従って、ラウドネス・コントロールは不要と判断しました。

蛇足ですが、アンプ造りの教科書に載っているラウドネス曲線(フレッチャー=マンソン曲線)は当てにしないほうがよいと思います。フレッチャーらがラウドネス特性を測定したのは1940年代初頭であり、当時の技術レベルを考えれば、ほとんど当てにならないデータです。また聴覚は、視覚や嗅覚などと同様に、個人差が非常に大きい感覚です。もしラウドネス・コントロールを設計するとしたら、自分のラウドネス特性を測定した上で、それに合わせて設計すべきです。

さらに、「ラウドネス」はアンプのゲイン、スピーカーの能率、スピーカーとリスナーの距離に依存します。それらのパラメーターをすべて含めて設計しなければなりません。

モード・スイッチは、システムのチェックや調整をするときに、あれば便利です。私が特に便利だと思うのは、ステレオ-モノラル(L+R)の切り替え機能です。しかし、チェックや調整時以外には不要ですし、ソース側で対応できるので、モード・スイッチも省略しました。

ゲイン

EQ段の標準的なゲインは36.5dBですが、私はそれでは少し低すぎると思います。CDプレーヤー等、他のソースの出力が大きめなので、音量をそろえるためには、EQ段のゲインも少し高めがよいのです。本機では40dBとしました。使用カートリッジはグレース

F-14を前提としています。F-14の出力電圧は4mVです。より低出力のカートリッジを使う場合は、さらにゲインを上げた方がよいと思います。

フラット段のゲインは標準的な20dBとしました。

電源

PA-203の方式を踏襲し、電源部を別ケースとします。A電源も直流とします。アンプ本体には一切AC電源を引き込まないようにします。

B電源は平滑回路から左右チャンネルを分離します。電源部の出力は、チャンネルごとのB電源とグラウンド、およびA電源です。A電源の電位は電源部側ではとらず、アンプ本体側で電位をとるようにします。アンプ本体の電源コネクターには、25mm口径のメタル・コンセントを用い、ピン配置は下表のとおりです。

| Pin | Symbol | Description |

|---|---|---|

| 1 | B_L | B+ (HTsupply) for left channel gain stages |

| 2 | B_R | B+ (HTsupply) for right channel gain stages |

| 3 | G_L | Ground of left channel |

| 4 | G_R | Ground of right channel |

| 5 | A+ | A+ (DC supply for heaters of vacuum tubes, +16V) |

| 6 | A- | Return of A+ |

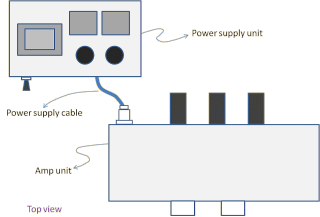

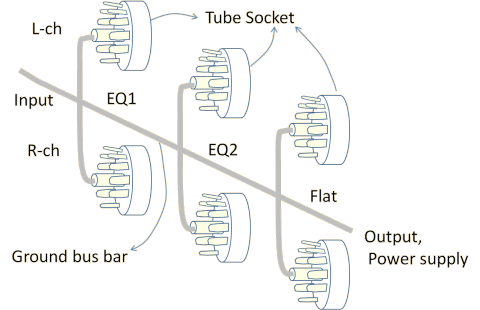

電源部とアンプ本体は近接するように、ラックの同じ段に設置します。接続ケーブルはなるべく短くします(20cm程度)。下図(上から見た図)のように、電源部をアンプ本体の斜め後方に配置します。

設計

回路設計

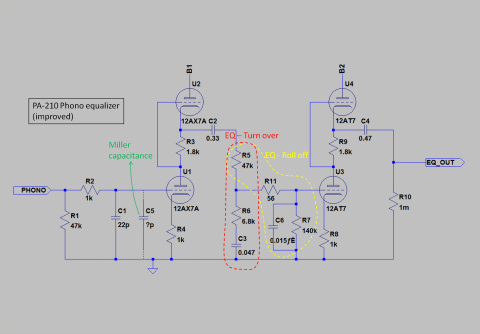

本機はトーン・コントロールがないので、フォノ・イコライザー(以下、EQ)が回路設計の要となります。

当初、本機のEQはPA-203の回路を踏襲するつもりでした。PA-203は20年以上愛用し続けたアンプですし、音質にもそこそこ満足していました。また、あの高名な窪田登司氏の設計をデッドコピーした回路なので、改良の余地はあまりないとも考えていました。

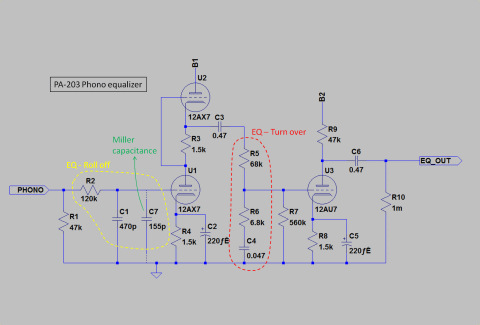

PA-203のEQは、初段が12AX7のSRPP、2段目が12AU7のA級シングルで構成され、オールオーバーの負帰還はありません。高域ロールオフ回路を初段の前、低域ターンオーバー回路を初段の後に配置した、変則的なCR型EQです。

この回路には、ひとつ大きな問題があります。ミラー効果により、初段の前に浮遊容量(ミラー容量、図中のC7)が現れることです。これにより、実質的にロールオフ回路の時定数が増してしまいます。ロールオフ回路の定数(R2、C1)を計算するときには、ミラー容量を考慮しなければなりません。つまり、時定数はR2x(C1+C7)と計算しなければなりません。

窪田氏の設計では、ミラー容量が考慮されていませんでした。当時私はミラー効果を知らなかったので、原設計をそのままコピーしました。

PA-203の組み立て完了後に動作チェックをしてみたところ、高域のRIAA偏差が大きいことに気づきました。高域が減衰しすぎるのです。非常にシンプルな回路であるがゆえに、どうしてそうなるかがなかなか理解できませんでした。とにかく何とかしなければと思い、カット・アンド・トライでC1の容量を徐々に減らしてみたところ、150[pF]減らしたところで、RIAA偏差が最少になりました。やっと、浮遊容量が存在することを理解しました。

電子工学関係の書籍(「エレクトロニクス協議会編 : 新版 電子回路」など)で調べてみたところ、この現象はミラー効果と呼ばれていることがわかりました。これ以降、無帰還回路を設計するときには、必ずミラー効果を意識するようになりました。

蛇足ですが、このとき以来、MJ誌やラジオ技術誌の製作記事をかなり批判的に読むようになりました。活字化された情報はつい正しいものと思い込みがちですし、執筆者の自己宣伝や自画自賛が強烈なので、疑いもなく完璧な設計と受け取りがちですが、実は思い違いや設計ミスが少なからず含まれているのです。

かつて私がアンプ造りのバイブルとして愛読していた「上杉佳郎 : 管球式ステレオアンプ製作80選(上巻)」も、改めて精査してみると、かなりの数の設計ミスがありました。高名な執筆者も人間であり、ミスは犯すものなのです。

基本的に、第三者の厳しい評価を受けていない設計は、必ずミスや思い違い、科学的根拠のない思い込み等が含まれていると考えるべきです。あくまで参考資料と受け止め、デッド・コピーは避けるべきです。

さて、話を本題に戻しましょう。

ミラー効果対策をしたのち、PA-203の音質に満足し、その後20年以上愛用することになりました。PA-203は、私にとって実績のある作品となりました。それで、本機もPA-203をベースに設計することにしたのです。しかし、この「実績」が実は落とし穴だということが後でわかりました。

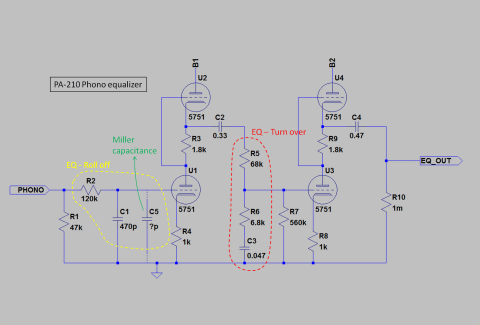

本機のEQは2段目もSRPPにしました。SRPPの方がシングルよりも出力インピーダンスが低いので、バッファとしてふさわしいという考えです。歪率の点でも有利です。また、12AU7のような双三極管を使う場合、1本の球で増幅段1段を構成するほうが、部品配置や配線がすっきりいくということもあります。

なお、下側の球のカソードのバイパス・コンデンサーは省略しました。局部帰還がかかるのでゲインは落ちますが、入力インピーダンスが上がり、出力インピーダンスは下がります。下図が当初のEQです。

ロールオフ回路の定数はPA-203と同じです。球は12AX7互換の高信頼管5751を採用しました。高信頼管=高音質管というわけでないのですが、低マイクロフォニーを期待して採用しました。

この回路は失敗でした。20年前と同じ轍を踏んでしまいました。高域RIAA偏差が大きいのです。5751は12AX7と互換性があるものの、μは12AX7よりも低く、ミラー容量も小さくなります。PA-203と同じ回路定数ではRIAA偏差が大きくなってしまうのです。

C1の容量を調整すればRIAA偏差を最小にできますが、それは暫定的な対処法でしかありません。

真空管は、同じ球種であっても特性にばらつきがあります。ミラー容量を左右するμもかなりのばらつきがあります。この回路では球を差し替えるごとにC1を調整しなければなりません。これは現実的ではありません。

そもそもなぜロールオフ回路をトップにもってきたのかを再考しました。

ロールオフ回路がトップにあると、初段に入る前に高域が減衰するので、高域の許容入力電圧が高くなります。ダイナミック・レンジ重視型の構成と言えます。一方、低域の許容入力電圧は変わりません。また、ノイズの点では不利です。初段のノイズがそのまま後段に伝わってしまうからです。

ロールオフ回路を初段の後に配置すれば、初段の高域ノイズを減衰できます。管球プリは半導体プリに比べ、どうしてもノイズが多くなります。ローノイズ化を最優先に設計すべきです。ロールオフ回路を初段の後に配置するオーソドックスなCR型EQが最も管球プリに合っていると思います。

EQの回路を下図のように、オーソドックスなCR型に変更しました。すでに製作が終了した後だったので、変更にはかなりの手間がかかりました。R2、C1はEQ素子ではなく、高周波ノイズ防止用のハイカット・フィルターです。

使用真空管は、12AX7Aに換えました。5751が期待に反してあまりにも振動に弱く、マイクロフォニック・ノイズを拾ってしまうので、やはりオーディオ用真空管の方がよいと判断し、12AX7Aに換えました。

12AX7はμが5751より若干高く、全体のゲインが少し高すぎるので、2段目を12AT7に換え、トータル・ゲインが40dBになるようにしました。

フラット段もやはりSRPP1段としました。EQ2段目をSRPPにしたのと同じ理由からです。

使用球は当初は高信頼管5814でしたが、EQ段同様マイクロフォニック・ノイズに悩まされ、12AU7に換えました。

結果的に、全段SRPP、オーバーオールの負帰還はなしという構成になりました。

セレクターはロータリー・スイッチとマイクロ・リレーの組み合わせにしました。

信号を直接ロータリー・スイッチまで引っ張ってくると、スイッチ部でクロストークが発生します。また、スイッチ付近に配線が集中してしまいますので、配線間のクローストークを避けるため、シールド線を使うことになります。シールド線の長さは意外に長くなるので、低容量のシールド線を使わないと、高域が減衰してしまいます。

ロータリー・スイッチで直接信号を切り替えずに、入力端子付近に配置したリレーで切り替えるようにすると、はるかに短い配線ですっきりまとまります。シグナルパスを極力短くすることは、Simplicityの設計思想に合致しています。

ロータリー・スイッチは、リレーのコイル電流を切り替えるほかに、インジケーターを切り替えるためにも使用します。本機のインジケーターはPA-203のそれを踏襲し、それぞれの入力ソースに対応した5個のLEDで構成されています。選択されたソースを表わすとともに電源のインジケーターも兼ねています。

[アンプ部回路図 (SchemPA-210Amp.pdf)]

電源部は、前述のように別ケースにします。本体から分離することによって、より実装スペースを広くとれます。

PA-203ではパワーアンプ用の電源トランスを使ったり、10Wホーロー型抵抗を10個使ったブリーダー回路を設けたりと、かなり大げさなことをやっていました。電源を強化すれば音がよくなる、と単純に考えていたのです。一方で、本体との接続ケーブルは長かった(1.5mぐらい)ので、結局、本体側ではレギュレーションはそれほど高くなかったのです。

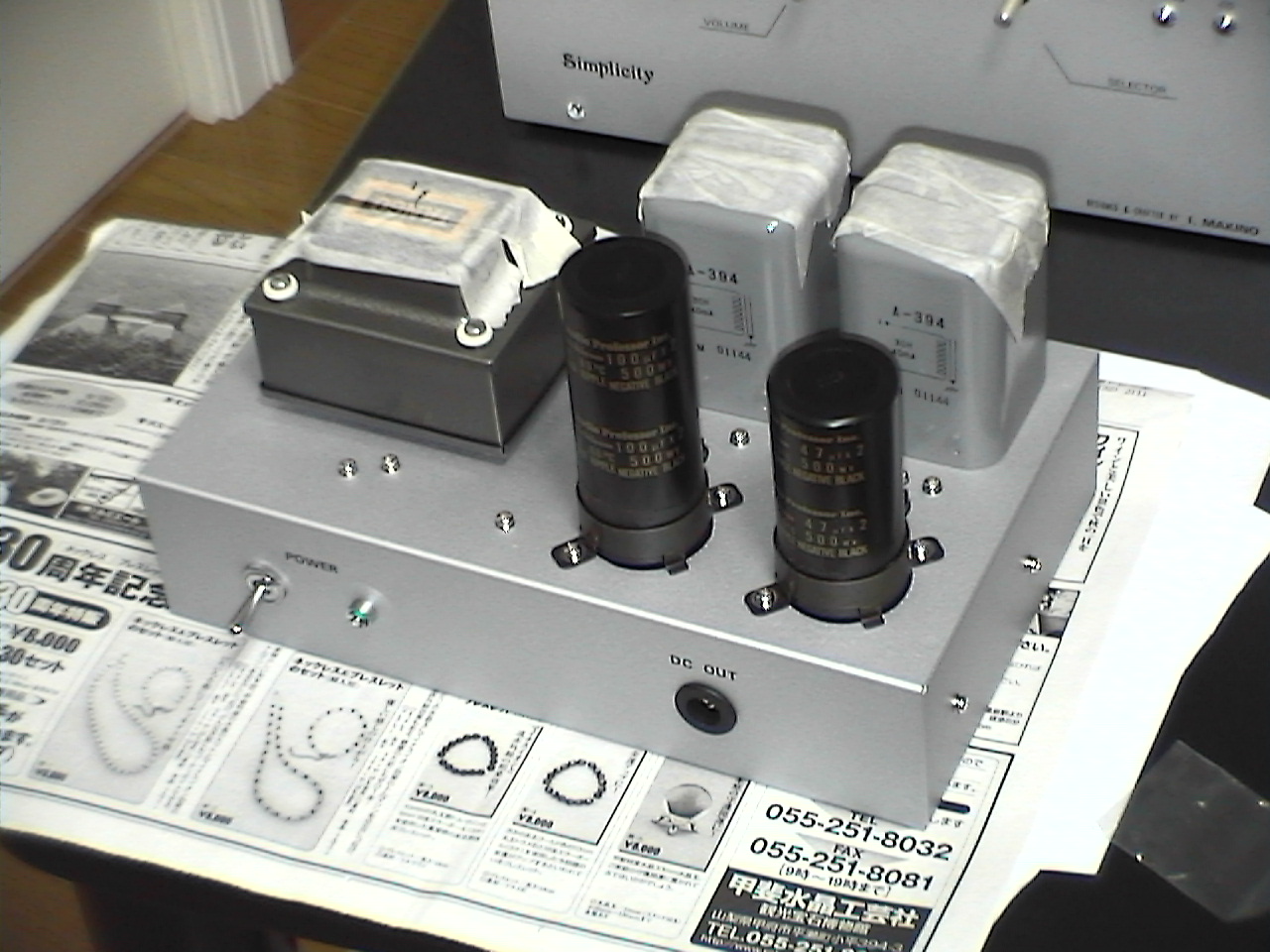

本機では、むやみにマージンを大きくするのではなく、必要にして充分のマージンをとることにしました。電源トランスには管球プリ用のタンゴST-30Sを採用しました。B電源の平滑には30H/40mAのチョークコイル(タムラA394)を採用しました。

AC入力にはライン・ノイズ・フィルター(Stanley SSKL-0300)を設け、高周波ノイズの侵入を防止するともに、これを利用して、グラウンド電位をAC100Vの中間電位としました。SwitchedのACアウトレットを設けましたが、これはオーディオ機器用ではなく、照明やイルミネーションの電源にするつもりで設けました。

B電源はファースト・リカバリー・ダイオードで整流し、CRのπ型フィルターを通した後、高圧トランジスターで構成した安定化回路で安定化し、さらに左右独立のチョークコイル使用のπ型フィルターを通過させて電源部出力とします。

安定化回路は簡易型で、出力からのフィードバックはかけていません。あくまでイナーシャのみで安定化させます。もしフィードバックをかけると、かえって微小変動が発生してしまい、PSRRが低い(電源変動の影響を受けやすい)真空管回路には有害となります。

チョークコイル使用のπ型フィルターは、リップルを除去するよりも、左右チャンネル間の干渉(クロストーク)を防ぐ目的で設けました。

A電源はシリコン・ブリッジ・ダイオードで整流した後、CRπ型フィルターで平滑して出力します。安定化はアンプ部で行います。

[電源部回路図 (SchemPA-210PowerSupply.png)]

主要部品の選定

真空管は、高信頼管の5751と5814Aを採用しました。前者がGE製、後者がフィリップス製です。振動に強く、マイクロフォニック・ノイズを拾いにくいことを期待したからです。しかし、前述、後述のように完全に期待を裏切られました。紆余曲折の結果、最終的には、EQ初段がElectroharmonix(エレハモ)12AX7EH Gold、EQ2段目がエレハモ12AT7EH、フラット段がJJ ECC802S Goldという組み合わせになりました。

真空管の次に重要な部品はセレクターに用いるマイクロ・リレーです。接点というものは、流れる電流が定格を超えれば壊れてしまいますが、逆に電流が小さすぎても接触不良になってしまうのです。小電流を長時間流し続け、良好な接触を維持できるスイッチはあまりありません。ここで選定を誤ると、他の部分がどんなによくできていても、音質ががっくり落ちてしまいます。増幅回路にどのようなものを用いるかよりも――例えばシングルにするかSRPPにするかよりも――スイッチあるいはリレーの選定の方がアンプ全体の音質を大きく左右するのです。

本機ではオムロンG20-187P-V-Hを選びました。接点はいわゆる銀パラ金クラで、パッケージ内に密封されています。内部には不活性ガスが充てんされています。銀パラ金クラとは、接点の材質を表わし、銀-パラジウム合金に金をかぶせた(クラッドした)ものです。これが小電流用の接点としては最適の材料です。

マイクロ・リレー同様高いクオリティが要求されるのが、ボリューム用の可変抵抗器(VR)です。とにかく接点とは厄介なもので、最大の音質劣化要因です。私は概して高価な部品を好みませんが、VRだけは別です。ここはコストのかけどころです。

PA-203では、アルプスのディテント・ボリュームを使用していました。それもなかなか良かったのですが、長時間使わなかったときや、普段使わないボリューム最大位置までツマミを回すとガリ音が出ることがあったので、今回は別のものにすることにしました。選んだのは東京光音電波の2CP-2500です。アルプスのものよりサイズが一回り小さく、「同じ機能・性能ならより小さい方を選ぶ」という私の判断基準にあっています。価格は高めで、3,400円でした。

電源トランスは、タンゴST-30Sを選びました。管球プリ用に設計されたトランスであり、余計な巻線がなく、小型にまとめられているのが特長です。Simplicityは電源部が別ケースなので、磁気シールドはなくても漏れ磁束の影響は小さいのですが、漏れ磁束はないに越したことはないので、ST-30Sのように磁気シールド付きのトランスはやはり好ましいと思います。

チョーク・コイルには、タムラのA-394(30H、40mA)を採用しました。

アンプ部のケースは自作としました。プリアンプ、特に管球プリは回路設計以上に実装設計が重要です。ケースを出来合いのものとすると、実装設計を大幅に妥協することとなり、自作する意味自体薄れてしまいます。つまり、出来合いのケースを使うぐらいだったら、メーカー製アンプにしたほうがよいということです。

本機のケースは、アルミ角材とアルミ板を切断・加工し、箱の形に組み上げるという方法をとりました。詳しくは、後述します。

電源部のケースはアンプ部ほど要求が厳しくないので、出来合いのものを使いました。Lead P-12という塗装済み裏ぶた付きアルミ・シャーシです。

実装設計

管球プリの場合、回路設計以上に実装設計が成否を左右します。PA-203での経験を踏まえ、特に以下の3点を徹底することにしました。

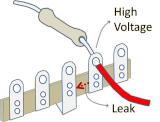

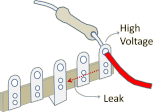

- 高圧リークの防止

- グラウンド・ループの防止

- 信号経路の短縮

PA-203では、ホワイト・ノイズとは違うざわざわという感じのノイズが乗っていました。このようなノイズは真空管に起因することもありますが、たいがいはリーク電流によるものです。真空管回路では高電圧がかかる個所(活電部)がありますが、そこから電位の低いところへ絶縁体の表面を通って電流が流れるのです。

高圧リーク(漏電)防止のため、活電部から他の金属部分までの空間距離および沿面距離をともに15mm以上とることにしました。もちろん絶縁材には最良のものを使います。

この条件では、管球アンプで多用されている立てラグは使えません。電極と電極の間隔が狭すぎるからです。絶縁材料であるベークライト自体は非常に高抵抗なのですが、表面に汚れを吸着しやすく、その汚れが電流を通してしまうのです。活電部は電気力により、空気中の汚れが引き寄せられますので、なおさら汚れがつきやすいのです。新品のときは問題がなくても、使い込むにつれて立てラグに汚れがつき、徐々にリーク電流が流れるようになります。立てラグを使った管球アンプの本当の実力は、2~3年使い込んでから初めてわかるのです。

アンプ造りの教科書をみると、高圧がかかる電極の隣の電極を空きにしておけばよいという記述が見られますが、それでは問題は解決しません。リークが多少起こりにくくなるというだけで、完全に防げるわけではないからです。

本機では、立てラグの代わりにスタンドオフ端子(通称ローソク端子)を採用しました。ローソク端子には、サイズや絶縁材の違いにより、いくつかの種類があります。本機では絶縁部がタイト製で、ねじ径がM3、高さが28mmのものと18mmのものを使用しました。耐圧は、前者が20kV、後者が15kVです。

|

|

|

| × 電極間が狭いので、リーク電流が流れる |

△ リーク電流は減るが、根絶はできない |

◎ スタンドオフ端子なら、リーク電流ゼロ |

PA-203のグラウンド母線は左右チャンネル別々でした。このようにすると、必ずグラウンド・ループができてしまいます。まず、電源回路で左右のグランドが接続されます。また、他機器を接続すると、その機器内で左右のグラウンドが接続されているので、結果としてグラウンド・ループできるというわけです。

本機ではグラウンド・ループ防止のため、左右共通のグラウンド母線を張ることにしました。まず、同増幅段の左右チャンネルの真空管ソケットのセンターピン同士をブリッジ状のすずメッキ線でつなぎます。そのすずメッキ線上に母線を張ります。母線には、1.2mm径のすずメッキ線を使用しました。

母線(SG)は入力端子付近でケース(FG)に接続しました。SG-FGの接続は必ず1箇所に限定します。複数個所で接続すると、グラウンド・ループができて、音質が大幅に劣化します。

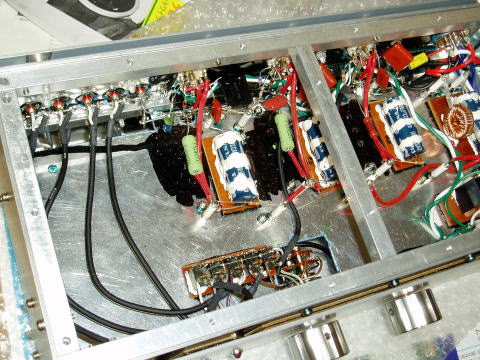

信号経路(シグナル・パス)の短縮のために、部品配置を3次元的にし、ワイヤーの使用を極力避け、CR等の部品で直接回路を形成するようにしました。ハンダ付け個所もかなり減らすことができました。

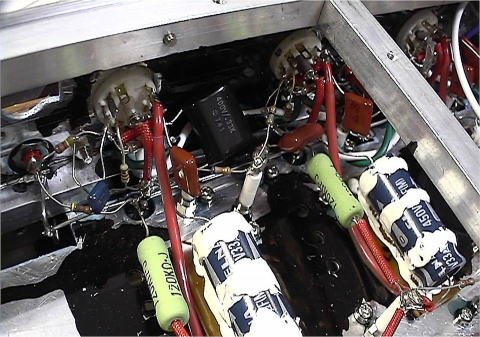

右チャンネルEQ段の実装

ワイヤーはA、B電源にしか使っていない。

もちろんPCBも使用していない。

CRのリードがワイヤーの代わりになっている。

ケース内側を黒く塗ってあるのは、熱の吸収をよくするため。

本機では、NOBODYブランドの作品で初めて、銀ハンダを使用しました。鉛は有害物質であるとともに、電気特性も好ましくありません。銀のほうが、導電性や耐腐食性がはるかに優れています。

銀はんだの欠点は融点が高いことです。このため新たにそれ用のはんだごてを購入しました。gootのPX-201という機種で、ヒーターは70W、こて先温度は250~450度に調節できます。

ほとんどのはんだ付け個所は、450度の設定で問題なくはんだ付けできました。しかし、グラウンド母線のように熱容量が大きいところでは、こて先をあてると一旦はんだが溶けて、その後融点以下に温度が下がり、再び温度が上がってはんだが溶けだす、という温度プロファイルになってしまいます。そのような場合は、こて先の太い60Wのこてを使用しました。

機構設計

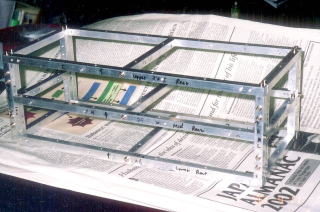

アンプ部のケースの構造は、住宅の2X4(ツー・バイ・フォー)工法からヒントを得たものです。アルミ角材でフレームを組み、それにアルミ板をねじ止めし、箱の形を作りました。このような構造にすれば、きわめて剛性の高いケースができると考えました。昔、象が踏んでも壊れない筆箱というCMがありましたが、象が踏んでも壊れないアンプを目指しました。この頃は、頑丈=振動に強い、と単純に思い込んでいたのです。

寸法は小さめにしました。本機は回路がかなりシンプルなので、大きなケースは必要ありません。また、大きなケースでは、FG電位をケース内で一定に保てません。つまり、ケースの端と端ではFG電位が異なるという事態になってしまいます。それではローノイズのアンプをつくるのが難しくなってしまいます。

本機では特に奥行きは150mmと短くしました。真空管ソケットは背面に、ボリュームは前面につけることにしたので、真空管からボリュームまでの距離を短くするために、このようにしました。

部品は10mm角のアルミ角棒と1tアルミ板を手作業で切り出して作りました。

3Mビスで組み立てます。ナットは使用せず、アルミ角棒にねじ穴を開けました。

アルミ板は2枚重ねにしました。厚い板一枚よりも、薄い板を重ねたほうが、振動が分散、吸収されるという考え方です。

内部に水平の仕切り板を入れ、上下2分割しました。つまり2階建てということです。1階が右チャンネル、2階が左チャンネルのスペースです。

真空管ソケットは背面パネルに取り付けます。真空管はケース外部に水平に突き出した形になります。入出力端子も背面に取り付けるので、シグナルパスが最短になっています。

真空管をケース外に配置することは、ケース内の温度上昇を抑えることも目的の一つです。こうすることにより、ケースに通風口をあける必要がなくなり、完全に密閉した状態にできます。外部からの電磁波の侵入を防ぐことができます。

前面と背面には、化粧パネルをつけました。放熱のため、ケース本体と化粧パネルの間には3mmあまりのすき間をあけました。下側からすき間に入った空気が中で温められ、上側から抜けていくことで、効率よく放熱します。これも住宅の壁の構造からヒントを得た構造です。前面・背面は放熱を良くするため、艶消し黒で塗装しました。

前面化粧パネルは2mm厚の塗装済みアルマイト板、背面化粧パネルは1.5mm厚のヘアライン加工および塗装済みアルミ板を使用しました。

|

|

前面パネルにはVR、ロータリー・スイッチ、インディケーターがつきますが、それぞれ前面パネルに直接取り付けず、サブパネルを利用する等の対策を行いました。

使用したVR(2CP-2500)は、シャフトに手が触れるとノイズを誘導するので、ベークライトの丸棒をシャフトにジョイントで取り付け、ツマミはベーク棒に取り付けるようにし、VRと電気的に絶縁しました。PA-203で使用していたアルミ製ツマミを再利用したかったので、このような対策をとりました。VRは直接前面パネルに取り付けず、サブパネルを介して取り付けるようにしました。

ロータリー・スイッチもサブパネルを介して、前面パネルに取り付けるようにしました。ロータリー・スイッチのシャフトは切断せず、前面パネルから出る長さがちょうどよくなるように、サブパネルを後退させました。サブパネルがケースに電気的に接続するのは一点だけとし、グラウンド・ループができないようにしました。

インディケーター(ブラケット入りLED)は前面化粧パネルに取り付けるようにしました。

|

|

|

|

| ボリュームAssy ケースに取り付けた状態 |

ボリューム・シャフト ベークライト製 |

セレクターAssy |

前面パネル ボリュームとセレクターがついた状態 |

RCAジャックはケースに直付けせず、3mm厚のベークライト板でサブパネルをつくり、それに取り付けました。RCAジャックのコールド側を電気的にケースから絶縁するためです。サブパネルはブチルゴムの両面テープで、ケースに貼り付けました。これは防振対策も兼ねています。

|

|

|

| RCAジャックAssy |

入力端子を背面パネルに取り付けたところ | 出力端子を背面パネルに取り付けたところ |

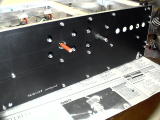

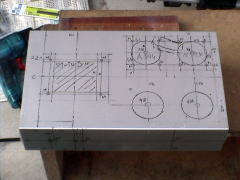

以下にアンプ部ケースの図面を示します。

[フレーム設計図 (PA-210Frame.pdf)]、[パネル設計図 (PA-210Panels.pdf)]、[パネル穴あけ図 (PA-210PanelFinish.pdf)]

電源部のケースは出来合いのもの(Lead P-12)を使ったので、設計は楽でした。部品配置は内部配線のしやすさを第一に決定しました。

DC出力はコネクターを使用せず、ケーブルを直付け・直出ししました。

[電源部ケース設計図 (PA-210PowerSupplyCase.pdf)]

製作

金属加工・塗装

アンプ部ケースの大多数の部品は、1.0mm厚 600x400mmのアルミ板と、10mm角長さ1mのアルミ角棒を切りだして作成しました。

外部に露出するパネルは、側板と天面、底面が1.0mm厚ヘアーライン加工済みアルミ板、前面化粧パネルは艶消しシルバー・グレー塗装済みの2.0mm厚アルマイト板、背面化粧パネルは、1.5mm厚ヘアーライン加工済みアルミ板を用いました。

パネルの穴開けは、1枚1枚個別にやると、2枚重ねにしたときに穴の位置がずれてしまうので、いったん2枚をねじで仮止めしてから穴あけをしました。

2枚重ねにすると、手持ちのシャーシーパンチ(1.6mm厚以下用)ではかなり穴あけがきつかったのですが、シャフトをメガネレンチで回すとかなり楽に開けられることがわかりました。

アルミ板に開けた穴は、半丸やすりでバリ取りをするとともに、100均ショップで買ってきたマニキュアを切り口に2度塗りし、手が触れてもけがをしないようにしました。

前面パネルと背面パネルは、艶消し黒のアクリル塗料・スプレーで塗装しました。放熱効果を高めるためです。

本機で初めて、タップでめねじを切るという作業を行いました。それにはまず第一に、垂直の下穴を開けなければなりません。今までは電動ドリルを手持ちで使用していましたが、それでは垂直に穴をあけるのが困難です。そこで、ドリル・スタンドを購入しました。ドリル・スタンドを使用すると、電ドルがあたかもボール盤のように使えます。最近は安価な小型ボール盤が出回っているので、それを購入する手もあったのですが、普段しまっておく場所がないので、ドリル・スタンドを選びました。

予想以上に大変だったのが、タップによるねじ切りです。最初のうちはコツがつかめず、なかなかスムーズにねじが切れませんでした。無理にタップをねじ込むと、タップががっちりはまりこんで動かなくなります。さらに力を込めてねじると、タップはまるでガラスのように、パリーンと音を立てて粉々に砕けてしまいます。当然穴に詰まったタップは取り出せないので、その角棒は使えなくなってしまいます。

その失敗を何度か繰り返しているうちに、やっとコツがつかめました。油をさし、一周ねじ込んだら半周戻す、そしてまた油をさし一周ねじ込んで半周もどす、その作業を根気よく繰り返せば、無事にねじが切れることがわかりました。

とにかく根気のいる作業の連続で、最終的にすべての部品の加工が終わるまで、1年近くもかかってしまいました。

前面化粧パネルのは艶消しシルバーグレーの塗装済みだったので、インスタント・レタリング(インレタ)で文字入れをし、その上から艶消しクリアーのアクリル塗装スプレー(マットクリア)で仕上げました。マットクリアは多少ムラになっても目立たないので、私のように屋外で塗装するしかない者には好都合です。

背面化粧パネルも前面と同じだけ手をかけ、仕上げました。NOBODYブランドのオーディオ機器はすべて背面も前面同様の仕上げになっています。NOBODYのブランド・ロゴは前面につけると恥ずかしいので、背面につけました。

化粧パネルは、透明プラスチックのねじで本体に取り付けるようにしました。外観上のアクセントであるとともに、電気的に絶縁するという意味もあります。1点でのみ本体と接続し、FG電位をとりました。

|

|

電源部のケースの加工は、アンプ部と比べればだいぶ楽でした。特にこれといったトラブルもなく無事加工を終了しました。

もともとシルバーグレー・メタリック塗装がしてあるケースなので、インレタを貼り、マットクリアを吹き付けて仕上げました。

|

|

|

ケースの組み立て

アンプ部のケースの組み立ては、予想以上に手間がかかりました。部品の加工精度が今一つで、あちこち削りながら、少しずつガタやずれをなくしながら組み立てて行きました。結局、組み立てるだけで一月以上かかってしまいました。

組み立てに必要なねじは約200本もあり、それぞれ1本ずつ平ワッシャーとスプリング・ワッシャーを入れていくと、それだけでもかなりの手間になるので、セムスねじを使用しました。

組み立てが進むにつれて、奥の方のねじにはドライバーが届かなくなり、後から増し締めすることはできなくなるので、すべてのねじは締め付けた後にねじロックを塗布しました。

|

|

|

|

| 底面パネルの組み立て |

アルミ角棒(柱)の取り付け |

前面・背面パネルの取り付け |

側面パネルの取り付け |

|

|

|

|

| 仕切りパネルの組み立て |

ボリュームとセレクターの取り付け |

真空管ソケットの取り付け |

部品をつけ終わった背面パネル |

|

|

|

|

| 前面化粧パネルの裏側 | 前面化粧パネルの取り付け | 背面化粧パネル | 背面化粧パネルの取り付け |

インシュレーターにも独自のアイデアを盛り込みました。管球プリほど振動対策を綿密にやらなければならないアンプはありません。本機では、ブチルゴム、衝撃吸収ゴム(ハネナイト・ゴム)、5mm厚フェルトの3層構造にしました。

このインシュレーターの効果は抜群で、マイクロフォニック・ノイズに弱い真空管を使用した場合でも、外部からの振動を拾うことはありませんでした。例えば、アンプの電源を入れた状態で、本機を置いたラックの棚板をドライバーの柄で強く叩いても、スピーカーからは可聴ノイズはまったく出ませんでした。

電源部のケースの組み立ては、大型部品を取り付けるだけだったので、ほとんど手間はかかりませんでした。

配線

アンプ部ケースが先に完成していたので、アンプのほうから配線を開始しました。

第1に、グラウンド母線の配線を行いました。FGとの接続はPHONO入力付近、つまりFG端子がある個所で行いました。

次に、A電源の配線(ヒーター配線)を行いました。

本機ではチューブラー電解コンデンサーの取り付け方に特徴があります。空中にぶらつかせるのではなく、シリコン接着剤で3mm厚ベーク板に貼り付け、さらにシリコン接着剤をリング状にかぶせて、防振を図ります。ベーク板はブチルゴムの両面テープでケースに貼り付けます。ケースとベーク板双方の防振を同時に図ります。

この手法はPA-203からの伝統です。

電解コンデンサーの取り付けの後は、B電源の配線を行いました。

増幅段が3段しかなく、シンプルな回路なので、余裕で収まりました。B電源のワイヤーにはテフロン・シースのワイヤーを使用しました。

次はいよいよCR等の小物部品の取り付けですが、部品自体が配線にもなっているので、とんとん拍子で回路が組上がっていきました。

ただし、銀はんだに慣れるまでは少々時間がかかりました。NOBODY作品の耐用年数は50年なので、中途半端なはんだ付けはできません。きっちりはんだを浸透させるには、かなり長い時間こてをあてていなければならないのですが、450度の高温に長時間さらせば、部品がダメージを受けてしまいます。部品にダメージ与える寸前のタイミングをつかむため、実際にいくつか部品を壊すまでこてをあてて、直感的に最適のタイミングを身につけました。

最後に、セレクターおよびボリューム周りのシールド・ワイヤーやインディケーター周りの配線を行って、やっと完成です。

電源部の配線は込み入ったものではないので、とりまわしは楽だったのですが、やはり銀はんだによるはんだ付けにやや苦労しました。熱容量が大きな箇所が多いので、こて先の太い60Wのこてを多用しました。

製作開始から約2年、設計開始から3年、ようやく製作が終了しました。感慨無量でした。しかし、製作終了はゴールではなく、出発点です。これからハイエンドの音質に仕上がるまで、まだまだ長い道のりがあったのです。

|

|

調整・改良

テスターによる入念な配線チェックの後、火入れ式を行いました。各部の電圧チェックでは、問題は見つからず、出だしは順調でした。早速発振器とDMM(デジタル・マルチメーター)とオシロ・スコープをつないで、EQ段のRIAA偏差の測定を行いました。

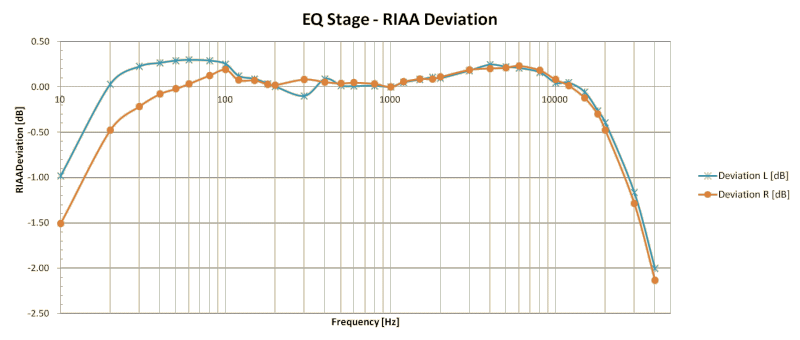

前述のように、ミラー効果の影響で高域のRIAA偏差が大きくなっていることがわかりました。20年前の失敗をまた繰り返してしまったのです。急きょ、オーソドックスなCR型EQに回路変更をしました。結果として、20Hz~20kHzの範囲でRIAA偏差を±0.3dB以内に収めることができました。

フラット段やセレクターの動作も正常であることが確認できました。

いよいよシステムに接続し、音出ししてみることにしました。

最初にアッと驚いたのは、マイクロフォニック・ノイズでした。セレクター・スイッチを回すたび、カチーンという音がスピーカーから出てくるのです。主にフラット段で拾っているノイズでしたので、ボリュームの位置に関係なく出てきます。これは相当ショッキングなトラブルでした。防振対策は徹底的にやったつもりでしたし、使用した真空管もフィリップスの高信頼管5814Aでした。これ以上の対策があったら教えて欲しいという気持ちでした。

類似の筐体構造のPA-203でもこのような経験はありませんでした。そこで、とにかく冷静になって、PA-203との相違点をチェックすることにしました。PA-203のケースは弁当箱シャーシーを2個背中合わせにねじ止めしただけの簡易な作りです。それに対して、本機のケースは象が踏んでも壊れないぐらいの頑丈な作りです。ここでようやく気がつきました。「頑丈=振動に強い」は大きな間違いで、逆に頑丈であるが故に振動を伝えやすいのです。金属ほど振動を伝えやすい材質はないと言っていいくらいで、金属の塊のような本機のケースは非常に振動を伝えやすいのです。

高信頼管は軍用規格に基づいて作られており、相当激しい振動を加えても壊れません。しかし、これも低マイクロフォニーを意味するものではありません。むしろ頑丈であるがゆえに、振動が電極に伝わりやすいのです。

振動を伝えやすいケースと振動を拾いやすい真空管の組み合わせで、このような結果になってしまったのです。

もうひとつわかったことがあります。本機のケースの内側には、そこここにブチルゴム・テープが防振の目的で貼られていますが、これも何の役にも立たないことがわかりました。物体表面を伝わる横波を吸収する作用はあるのですが、物体内部を伝わる縦波にはまったく効果がないのです。

さいわいインシュレーターはばっちり機能していました。本機を置いた棚板をドライバーの柄で強くこんこんと叩いても、スピーカーからはまったくノイズは出ません。さしあたって問題になるのは、ケース内で発生する振動、つまりロータリー・スイッチのクリック音と、間違ってケースに手を触れてしまったときのノイズだけです。ただ、この問題を放置したままではSimplicityの名前に傷がつきます。

最も簡単な対策は、真空管を換えることです。特にマイクロフォニック・ノイズを拾いやすい5814(12AU7)を色々な銘柄の球を試し、比較することにしました。下表に評価結果をまとめます。それぞれの球について、2~3ヶ月ほど評価期間を置いたので、結局一年ほどかかってしまいました。

| メーカー | 型番 | マイクロフォニー | その他の雑音 | 音質 |

|---|---|---|---|---|

| Philips | 5814A | 最悪 | 若干ホワイトノイズあり | 良くない |

| NEC | 12AU7A | あまり良くない | あまり気にならない | 良くない |

| LUX | 12AU7 | 良くない | ホワイトノイズが強い | 悪い |

| TELEFUNKEN | ECC82 | あまり良くない | あまり気にならない | まあまあ |

| JJ | ECC802S Gold | まったく拾わない | 全然気にならない 残留雑音が30uV以下 |

素晴らしい |

NECの12AU7Aは、ノイズに関してもやや不満でしたが、それ以上に音質が不満でした。本機がえらく安物のアンプのような音になってしまいました。

LUXは最悪でした。とにかくノイズが強烈で、とてもHi-Fiアンプには使えません。これで、LUXに対するイメージは一気に悪くなってしまいました。もっともこれは偽ブランド品の可能性もあります。真空管オーディオフェアで安く売っていたので買ってしまったのですが、中国製のノーブランド品にLUXのロゴを印刷しただけの粗悪品かもしれません。

TELEFUNKENは若い頃大枚をはたいて買い、いざというときのためにストックしておいた球です。伝家の宝刀を抜いたつもりで使ってみたのですが、意外にマイクロフォニック・ノイズを拾うのです。また、音質的にも期待していたほどよくなく、がっかりしました。

JJはこの中で唯一信頼できるショップ(秋葉原のアムトランス)で買った球です。私がいう信頼できるショップとは、自社でエージングと検査を行い、実測データ付きで販売しているショップです。そのようなショップは通常半年以上の保証期間をつけています。アムトランスの場合は、保証期間は1年です。

さすがにオーディオ用あるいは楽器用として改良を重ねてきた球だけあって、JJはマイクロフォニック・ノイズはまったく拾わないし、その他の雑音もほとんど出さず、音質はクリアで、どんな楽器の音も正確に再現する能力があります。

TELEFUNKENを使ってみてダメだったときには、本機は失敗作として廃棄処分にしようかと絶望しかけていたのですが、JJに換えた途端、NOBODYを代表する傑作プリアンプに生まれ変わりました。本機のようにシンプルな無帰還回路を使用したアンプは、真空管しだいで駄作にもなるし、最高傑作にもなるのだと痛感しました。

各真空管の実力を引き出すため、2~3ヶ月のエージングを行うようにしましたが、エージングしても駄目なものは駄目で、ノイズが多いものは多いままでした。特にマイクロフォニーに関しては、エージングによってまったく変化しません。今後はもっと時間をかけずに評価したいと思います。

今回の経験から、いかにオーディオファイルの間で評判が高くとも、ヴィンテージ管は当てにしないことにしました。ブランド・イメージや希少価値等により高い値がつくのでしょうが、その割には音質は大したことないと思います。やはり現行生産品のほうが様々な改良が加えられており、また良心的なショップで買えば、特性の良いものだけを選別して売っているので、音質も良いし、安心して使えます。

EQ段も現行生産品である、electro-harmonix 12AX7EH Gold、同12AT7EHに交換しました。

真空管の再選定を行っている間に、もうひとつ取り組んでいた対策があります。それはホワイト・ノイズ対策です。ハムノイズや高圧リークによるがさがさとした不規則なノイズは皆無だったのですが、ホワイト・ノイズが気になるレベルで出ていました。

真空管に起因するノイズもあったのですが、オシロで各部の波形をチェックすると、抵抗から出ているノイズがかなりあったのです。

EQ素子に関しては、Philipsの音響用金被抵抗(誤差1%)を使用していたのですが、それ以外は秋月電子の一円抵抗(カーボン被膜抵抗)を使っていました。一円抵抗はパワーアンプMA-208で使用していて、なかなか温かみのある良い音がする抵抗だと思っていました。私はオーディオに金をかけるのが嫌いで、より安いコストで高音質を実現するのがモットーなので、本機でも一円抵抗を採用したのです。しかし、より微弱な信号を扱うプリアンプでは、一円抵抗ではノイズが多すぎ、音のディテールも損なわれてしまうことがわかりました。

対策として、すべての抵抗をPhilipsの音響用金被抵抗に換えました。ノイズレベルは大幅に下がったのですが、音がどこか金属的なキンキンとした音になってしまいました。ノイズのスペクトラムは全体的には低いのですが、高音域にノイズが集中していてシーという耳障りな音が聞こえます。

最終的には、EQ素子以外をタイヨームにすることで決着しました。ノイズレベルも充分低く、音質・音色も納得のいくものとなりました。

自己評価

フォノ・イコライザー

本機の要であるEQ段は、紆余曲折がありましたが、結果的に満足がいくものに仕上がりました。

RIAA偏差は下図のようになりました。全体としては、±0.3[dB]以内に収めることができました。しかし、データをよく見ると、右チャンネルは20[Hz]と20[kHz]で-0.48[dB]まで落ち込んでいますし、左チャンネルも20[kHz]で-0.39[dB]まで落ちています。これらはローエンド、ハイエンドでの偏差なので、黙認することにしました。また、ハイ側は測定器の誤差がかなり含まれているので、実際にはもっと良好な特性だと思います。

その他の測定結果を下表に示します。いずれも測定器の精度が低いので、あくまで参考レベルです。

| 測定項目 | 測定結果 | 備考 |

|---|---|---|

| ゲイン @1kHz, L-ch | 38.7 dB | |

| ゲイン @1kHz, R-ch | 39.4 dB | |

| 残留雑音 L-ch | 約200 uV | |

| 残留雑音 R-ch | 約200 uV | |

| 最大許容入力 (両ch共) | 約1000 mV | この時の EQ OUT は約100V |

| クロストーク @1kHz, L-->R | ? dB | 残留雑音が大きすぎて検出できないが、クロストークはなさそう |

| クロストーク @1kHz, R-->L | ? dB | 同上 |

手前味噌になりますが、本機EQの音質に関しては、今まで製作したプリアンプ、EQアンプ、あるいは所有したことがあるメーカー製アンプの中で最高です。

カートリッジGRACE F-14MRとの相性もぴったりです。聴感上のf特がフラットで、同じ録音のSACD盤と聴き比べても遜色ありません。音の解像度もSACDに勝るとも劣りません。そして、私が最も重視する躍動感・生命感は、SACDよりも勝ります。楽器の音が歌い、踊るような感じで、活き活きと伝わってきます。あまりの生々しさに呆然自失となってしまうこともあります。

2012年6月頃からF-14MRが老朽化によって、高音域があまり出なくなってきたので、以来ピンチヒッターとしてortofon 2m Redを使用していますが、解像度がややF-14MRにおよばないものの、それでも同じぐらい躍動感のある音を聴かせてくれています。

この躍動感のあるのびのびとしたサウンドは、無帰還アンプならではのものとだと思います。

一方最大の欠点は、ノイズの多さです。残留雑音が200[uV]というのはやはり多すぎです。ボリュームはたいてい10時~11時ぐらいの位置で聴くことが多く、その位置ではノイズはそれほど気になりませんし、スクラッチ・ノイズのほうがはるかに大きいので、実質気になっていないのですが、ノイズは少ないに越したことはありません。今後、さらなるローノイズ化を目指して改良を加えていきたいと考えています。

フラット段

フラット段の音質は、球をJJ ECC802Sに換えてから、がぜん良くなりました。管球アンプぽい冴えない音ではなく、高音域のよく伸びた忠実度の高い音がします。

私はいかにも管球アンプらしい癒しの音――低音がブーミーで、高音は不足し、鋭く攻撃的なサウンドさえまろやかに聞こえてしまうような音――は大嫌いです。単に音質が悪いだけのようにしか聞こえません。しかし、本機のサウンドには、良い意味で管球アンプらしさがありません。純粋にHi-Fiアンプです。これぞまさに私がSimplicityに求めていた性能です。

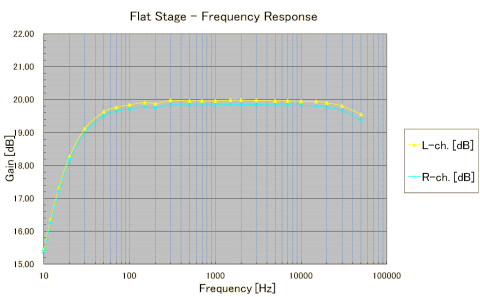

例によって例のごとく、精密な測定はしていないのですが、記録に残っているものを以下に掲げます。

まずはf特ですが、程良い特性、と私は感じます。低域のゲインは程よく落ちていて、20[Hz]のゲインは1[kHz]のそれに対して、-1.69[dB](L-ch)、-1.66[dB](R-ch)です。この減衰の仕方はウーファーの性能にマッチしていると思います。

高音域は20[kHz]以上が緩やかに減衰していますが、このぐらいのf特が理想的だと思います。

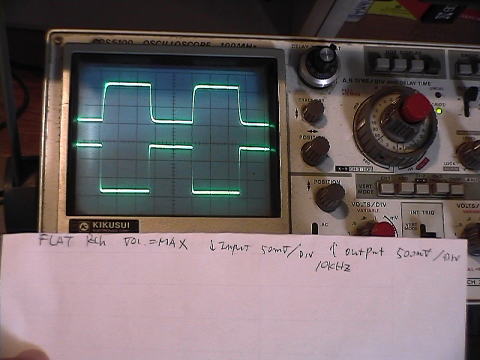

参考までに、10[kHz]の方形波テストの波形を掲載しておきます。入力レベルは約130[mVp-p]で、ボリュームは最大にしてあります。負荷は100[kohm]です。下側が入力波形、上側が出力波形です。高音域の減衰により、適度になまった波形になっていますが、当然オーバーシュートやリンギングはありません。理想的な波形だと思います。

その他の測定項目を下表に示します。

| 測定項目 | 測定結果 | 備考 |

|---|---|---|

| ゲイン @1kHz, L-ch | 20.0 dB | |

| ゲイン @1kHz, R-ch | 19.8 dB | |

| 残留雑音 L-ch | 約30 uV | 私の測定器では測定限界に近い |

| 残留雑音 R-ch | 約30 uV | 私の測定器では測定限界に近い |

| クロストーク @20Hz, L-->R | -98.8 dB | |

| クロストーク @20Hz, R-->L | -98.8 dB | |

| クロストーク @1kHz, L-->R | -98.1 dB | |

| クロストーク @1kHz, R-->L | -99.0 dB | |

| クロストーク @20kHz, L-->R | -88.3 dB | |

| クロストーク @20kHz, R-->L | -82.6 dB |

20kHzでのクロストークがやや増えていますが、これはおそらくVRで発生しているのだと推察します。というのも、ほかに左右の信号が近づくところがないからです。東京光音電波の2CP-2500はサイズが小さくて良いと思って選んだのですが、こんなところに落とし穴がありました。ただ、実用上差し支えないレベルにはなっていると思います。

ボリューム

原音に何も足さず、何も引かない、ただ音量を変化させるだけの良いボリュームだと思います。ツマミの回転に対する音量変化はとてもリニアで滑らかな感じで、正確にAカーブの抵抗変化を実現していると思います。

操作感は最初は軽すぎると思っていたですが、慣れるとちょうどよいと感じますし、微妙な調整がやりやすいです。普段12時以上の位置に回すことは滅多にありませんが、たまにそれ以上回してもガリ音が出ることもなく、かなり良質な接点だと思います。

前述のクロストークの問題を解決するには、2連VRではなく、単連2個のほうがよかったかも知れません。2本のシャフトをゴムベルトで連結して、片方のつまみを回すともう片方も回転するようにすれば、操作性も悪くないと思います。また、片方のつまみを動かないように抑え、他方を回せば、片チャンネルだけボリュームを変えられます。つまり、バランスを調整できます。次回プリアンプを設計するときには、この方式にしたいと思います。

セレクター

マイクロ・リレーを採用したのは正解でした。セレクター周りの配線が整然とできました。また、クロストークを最小限に抑えることができました。

ただ、リレーを入力端子付近ではなく、ロータリー・スイッチ付近に配置したのは失敗でした。余計なシールド線を使うことになってしまいました。

ケース

多大の労力をつぎ込んだあげく、振動に弱いケースを作り上げてしまいましたが、悪い面ばかりではなかったと思います。アンプ部の重量は、トランスなどの重量部品がないにもかかわらず、4.1kgあります。そのため、インシュレーターの効きも良くなっています。あまりケースが軽すぎると、低い周波数の振動はケースに伝わりやすくなってしまいます。

また、セレクターを操作したときに、ある程度重量があったほうが、アンプ部が動いてしまうということもなく、いわばどっしりと落ち着いた状態なので、操作感が良好です。

マイクロフォニック・ノイズに関しては、真空管の選定により、かろうじて問題を回避できましたが、さらにマージンを確保する必要があると思います。古典的な対策としては、真空管ソケットを直にケースに取り付けず、間にゴム・ブッシュを挟むやり方があります。昔の電蓄に採用されていた対策ですが、効果は限定的なようです。

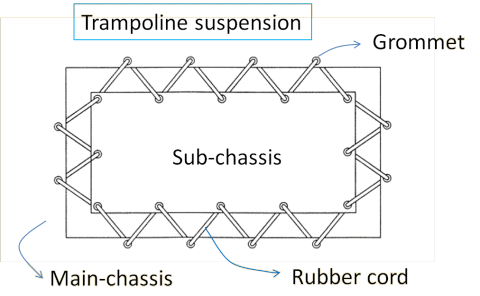

もっと徹底した対策としては、Morgan Jones氏が提唱するトランポリン構造があります。真空管とその周辺の部品をサブシャーシに載せ、それをトランポリンのマットのようにメインシャーシにゴム紐で吊るすやり方です(文献-21, p.36)。真空管は特に振動に弱い部品ですが、振動の影響を受けない電子部品というのはなく、電線でさえ影響を受けます。真空管回路に限らず、微弱な信号を扱うアンプであれは、このトランポリン構造を試してみる価値はあると思います。

今後プリアンプを再び設計する機会があれば、この構造を検討するつもりです。

ケースのデザインは大いに気に入っています。Simplicityの名にふさわしい、シンプルでかつ上質な外観になったと思います。特にアンプ部背面のデザインはNOBODY作品の中でも一番格好いいと感じています。後ろ向きに置いて使いたいぐらいです。旧Webサイト「とのちのオーディオルーム」のトップページでも、Simplicity背面の写真が最上段を飾っています。

総合評価

本機にSimplicityという名を与えて良かったと思います。やはり名前をつけると、思い入れが違ってきます。名前に恥じない名品を造ろうという意欲がわいてきます。自作派オーディオファイルのほとんどは自分の作品に名前をつけないようですが、我が子に名前をつけない親がいるでしょうか。やはり名前ぐらいはつけてやるべきです。

本機の設計・製作には約3年かかり、満足のいく音質に改良するまでさらに1年かかりました。その間、ここには記していないような小さな改良も、数えきれないぐらいやりました。途中で投げ出したくなったときもありましたが、Simplicityの名に恥じない作品に仕上げたいという思いが、本機が完成するまで私を支えてくれました。

結果的に、本機をNOBODYを代表する作品に仕上げることができました。EQ段のノイズがやや多いという問題はいまだ未解決ですが、音質にはほぼ100%満足しています。Gaudiサウンド――演奏が始まるや否や部屋が音楽に満たされ、リビング・ルームが瞬時にミニ・コンサート・ホールに変わり、聴きこむほどに聴き手を音楽の世界に引き込こんでいくサウンド――にとって本機はなくてはならない存在になっています。

機能を思い切って削ったことも良かったと思います。そのことにより、原音に何も足さない、何も引かないピュアなサウンドを実現できたと思います。トーン・コントロールなど、あれば便利な機能もあえて省略しましたが、音質調整機能は次期チャンデバに託すつもりなので、後悔はありません。

ただし、すべてがハッピーエンドというわけではなく、本機の製作を通じて、ひとつ大きな疑問が残りました。

今まで自作アンプといえば、管球式が当たり前でした。真空管自体が優れた増幅素子であり、半導体を使うより確実に高音質を実現できると考えていたからです。しかし、本機では真空管が最大の音質劣化要因になることがあるということを体験しました。振り返ってみれば、Gaudiで今までに経験したトラブルも、そのほとんどは真空管の不良が原因でした。最大のキーパーツがこれだけ不安定だと、本当に管球アンプは半導体アンプよりも優れていると言えるか、大いに疑問に感じるようになってきました。

もしかすると、SimplicityはNOBODYブランド最後の管球アンプとなるかもしれません。