Gaudi 方式の検討

2012/12/21 作成

2021/05/04 更新

このページの内容は、旧ホームページ「とのちのオーディオルーム」からの転載ですが、重複部分の削除など一部編集しています。

1974年当時を思い起こして、どのようにシステムの方式を決めたかを説明していきます。

システム構成はスピーカーの方式に依存します。スピーカーをどのような方式にするかを、まず検討することにしました。

目標性能として、周波数レンジが30Hz~40KHz(-3dB)であることと、能率95dB/W(1m)以上としました。低音が30Hzまで再生できれば、ほとんどの楽器の再低音が再現できます。高音域に関しては、当時アナログ盤の帯域が40KHzだったので、それに合せました。

広帯域であれば、それがイコール高音質というわけではありませんが、とにかくディスクに記録されている音をすべて引き出すのが先決だと思いました。再生装置の都合で、超低音や超高音を切り捨てるというのには抵抗感がありました。

スピーカーの能率が低いと、アンプの負担は重くなり、ケーブルにはより大きな電流が流れます。例えば、3dB能率が低くなると、アンプの出力は2倍にする必要があり、電流は1.4倍になります。ケーブルや接点のわずかな抵抗も見逃せなくなります。能率は高いに越したことはありません。「能率は音質だ」と考えていました。

フルレンジ一発

まず、最もシンプルなフルレンジ・ユニット(ここではシングルコーン型のみ対象)一本で構成されるスピーカーを検討しました。

1974年当時、内外の様々なメーカーがフルレンジ・ユニットを生産しており、機種は豊富でしたが、私の目標性能に到達しているものはありませんでした。しかし、私はシンプルなもの好みますし、14歳でオーディオの自作を始めて以来、フォステックスFE103やアルテック403Aのようなフルレンジ・ユニットを愛用していたこともあり、もう少しフルレンジにこだわって検討を続けることにしました。

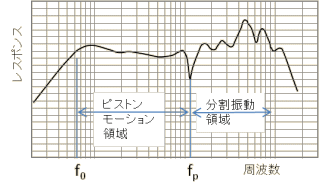

ユニットの口径はどのぐらいが良いのでしょうか? 大きいほど低音再生には有利ですが、ユニット固有の癖が強くなるような気がします。これは口径が大きくなるほどピストン・モーション限界周波数が下がることと関係していると思います。つまり、歪が大きくなる分割振動領域が広いためと思われます。

後で知ったことですが、ピストン・モーション限界周波数fpは理論上、fp[Hz] = 5400/a[cm] (ただし、aは振動板の実効振動半径)で表わされるそうです。計算上16cm口径で1700Hz前後となります。意外と低いですね。Hi-Fi音を求めるのであれば、口径は10cmぐらいまでだと思います。

愛用していたフォステックスFE103(10cmシングルコーン型)はフルレンジとしてはとてもクリアな音質で、低音さえちゃんと出れば文句ないのになあ、と常々思っていました。そこでいくつか試作品を製作し、低音を増強できるかどうか実験をやってみました。

密閉型

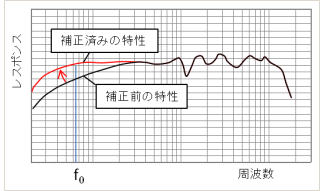

やや大きめの箱(10lぐらい)を作り、FE103を取り付けました。低音の特性はだら下がりとなりますので、低音の量感は不足しますが、かなり低い周波数まで延びがあります。そこで、アンプのトーンコントロールで低音を増強してフラットな特性にしました。

結果はNGでした。小音量では良いのですが、音量を上げると音が歪んでしまいました。この方法ではコーンの振幅が大きくなりすぎて、振幅変調歪が増大してしまうのです。

バスレフ型

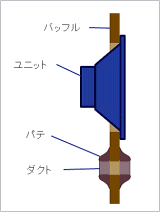

中学生時代に製作した小さめの箱(5lぐらい)のバッフルに、直径20mmぐらいの穴を開け、その穴の周囲にパテを盛りつけてバスレフのポートとしました。ポート共振周波数は正確には分りませんが、超低音だったと思います。

結果はNGでした。低音不足が改善されませんでした。

当時はバスレフに関する知識が充分ではなかったので、これでお手上げになりました。

フロント・ホーン

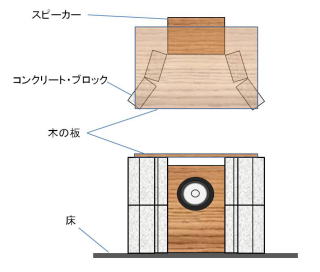

本格的なホーンを製作するのは大変なので、スピーカーの前にコンクリートブロックを置いてホーンらしきものを作りました。

いい加減な作りにもかかわらず、若干の効果が認められました。能率は確かに向上しました。このやり方はある程度気に入ったので、1976年にポリスピーカー・システムを製作するまで使い続けました。

さらに本格的なホーンを作ればもっと良い結果が出せたかもしれませんが、ここでやめておきました。ホーンはそのカットオフ周波数以下の音は出せないので、重低音を出すためには相当大型になってしまいます。当時は自分の部屋は6畳間で、あまり広くなかったので、低音用ホーンを置く場所はなかったのです。

ところで、この頃長岡式バックロード・ホーン(BH)が一世を風靡していました。FE103を使用したBHがオーディオ雑誌に掲載されていました。FE103で重低音が出せる!何か夢のような話です。

期待に胸を膨らませて、秋葉原に出かけました。ラジオ会館4Fの木村無線(すでに閉店)に実物が置いてありました。早速試聴しました。しかし、重低音は聞こえませんでした。がっかりです。

ホーンのサイズが小さすぎるのですね。また、ユニット背面から出る音をそのまま外に出してしまうので、ユニット前面から出る音と干渉して、音を歪ませてしまいます。FE103の良さをスポイルしているように聞こえました。

これ以降、BHを製作しようと考えたことはありません。

ホーンスピーカーといえば、当時秋葉原にYL音響の試聴室があって、オールホーン・システムが展示されていました。何度か試聴させてもらいましたが、さすがにホーン型スーパーウーファーの威力は凄まじく、地響きのような音(というより振動)まで再生できました。ホーンの長さは7~8mほどで、開口部は大人が4人入れるぐらいの大きさでした。

フルレンジ・ユニットの考察

結局、フルレンジ一本では望むような結果は得られない、という結論に達しました。

この結論には、5年後の1979年になって、ますます確信を持つようになりました。ある本の中で読んだのですが、小口径フルレンジ・ユニットには原理的に大きな問題があるということなのです。それは、ドップラー効果による周波数変調歪です。小口径ユニットでは、低音を出すためには低域での振幅を大きくしなければならず、そのことが中高音に変調をかけてしまいます。例えば、50Hzの大信号と1kHzの小信号を重畳させると、50Hzの大きな振幅の上に、1kHzの細かな振動が乗るような形になります。1kHzの音源の位置は20msec(50Hzの逆数)の周期で前後していることになり、ドップラー効果により周波数が変化し、音がビブラートしているように聞こえます。

周波数変調歪はアコースティック・ギターの独奏など、重なる音が少ない場合には、ほとんど気になりません。しかし、オーケストラの演奏のように、低音から高音まで様々の音が混じりあう場合は、音が濁っているように聞こえます。これは原理的な問題であり、技術的に解決できないので厄介です。

2ウェイ・スピーカー・システム

2ウェイに関しては、検討にあまり時間をかけませんでした。というのも、2ウェイではユニット構成がかなり限定されてしまうからです。

低音を重視して大口径ウーファーを用いると、fc(クロスオーバー周波数)を1kHz以下にしたくなります。1kHz~40KHzをカバーするツィーターというと、必然的にドーム型ということになりますが、ドーム型ですと下手をするとウーファーより能率が低いのです。マルチアンプ方式で駆動すれば能率の問題は解決しますが、どうせそこまで手の込んだことをするのなら、3ウェイ以上のシステムを組みたいと思ってしまうのです。

結論として2ウェイは採用しないことにしました。

3ウェイ・スピーカー・システム

3ウェイにすれば目標性能を実現できそうです。コストはかかりますが、挑戦する価値はあると思いました。

マルチウェイ・スピーカーを使用する場合、ネットワークをパワーアンプの前に置く方式(マルチアンプ方式)と、パワーアンプの後に置く方式(LCネットワーク)の二通りが考えられます。メーカー製スピーカーであれば、ごく一部の例外を除いて後者の方式ですが、自作システムの場合、どちらでも選択可能です。

LCネットワークの問題点

LCネットワークはL(コイル)とC(コンデンサー)を組み合わせてフィルターを構成し、帯域を分割します。LCネットワークは通常エンクロージャーに内蔵させます。この方式にはいくつかの問題があります。

スピーカーのインピーダンスは一定ではなく、周波数によって大幅に変化します。LCによるパッシブフィルターは、公式通りに設計しても、まったく理論通りには動作しません。また、急峻な特性のフィルターを作るのが難しいので、各ユニットの音が重なり合ってしまいます。これではネットワークとして不完全です。

どんな電子部品でもパワーロスがあります。LやCも同様です。また、各ユニットの能率はまちまちなので、ツィーターやミッドレンジにアッテネーター(L-pad)を入れる必要があります。アッテネーターはR(抵抗)で構成しますが、Rはまさに電力を消費しますので、パワーロスそのものです。アンプから供給される電力のうち、ユニットまで届かないで途中で消費されてしまうものがかなりあるということです。これは音質に悪影響を及ぼすと思います。

どんな電子部品でも振動を与えると、歪みや雑音を発生します。特にCは、マイクロフォンの素子に使われるぐらい、振動に敏感な部品です。ネットワークをスピーカーに内蔵すると、ユニットからの振動をもろに受けてしまいます。

以上のように、LCネットワークにはいろいろ問題があります。これらの問題を克服するには、高価な部品や複雑な回路、特殊な材料が必要になります。もしかしたら、マルチアンプと大して変わらないコストがかかるかもしれません。

マルチアンプのメリット

マルチアンプ・システムでは、プリアンプとパワーアンプの間にチャンネル・デバイダー(略してチャンデバ)と呼ばれるネットワークを挿入します。つまりパワーアンプの手前で、低音、中音、高音を分けます。それぞれ専用のパワーアンプで、ウーファー、ミッドレンジ、ツィーターを駆動します。

マルチアンプ最大のメリットは、様々な特性のフィルターを使えるということです。チャンデバではアクティブ・フィルターを使用できますので、-18dB/octや-24dB/octといった急峻な特性のフィルターを簡単に実現できます。もちろん-6dB/octのパッシブ・フィルターにすることもできます。fcも含めて、フィルターの特性をスイッチで切り替えることもできます。

その次に大きいのは、スピーカー・ユニットの能率の制限がないということです。LCネットワーク方式では、ツィーターの能率はウーファーより高くないといけません。マルチアンプではそういう制限はなく、高能率ウーファーと低能率ツィーターの組み合わせも可能です。一般的にユニットの口径が大きいほど能率は高くなるので、大口径ウーファーを使用するシステムでは、マルチアンプの方がツィーターやミッドレンジの選択の範囲が断然広くなります。

音質面のメリットは色々ありますが、スピーカーにアッテネーターを付けなくともよい、というのが大きなメリットだと思います。ホーン・ツィーターの中には、能率が110dB/W近くあるものもあり、ウーファーやミッドレンジとの能率差が20dB近くに達することがあります。アッテネーターで20dBも落としたら、明らかに音質に悪影響を及ぼします。

そのほかにも、パワーアンプの混変調歪を減らせるとか、パワーアンプから実質的に取り出せるパワーが増えるといったメリットがあります。

マルチアンプのデメリット

マルチアンプ・システムでは、スピーカー・ユニットの数だけパワーアンプが必要になりますので、コストがかかります。しかし自作システムの場合、アンプ、スピーカーをマルチアンプに特化した設計にすれば、メーカー製のアンプ、スピーカーを組み合わせて構成するマルチアンプ・システムに比べて、大幅にコストダウンできる可能性があります。

結論

結論として、3ウェイ・マルチアンプ・システムを組むことにしました。ウーファーは大口径で30Hzまで再生できるもの、ミッドレンジとツィーターは能率の良いホーン型にすることにしました。アンプ類はすべて自作し、パワーアンプはスピーカーの特性に合わせて設計することにしました。スピーカーはマルチアンプを前提とし、ネットワークやアッテネーターを含まない仕様としました。